| 1er Janvier (31/12/2021) -Y aller- | 1er Mai (01/05/2023) -Y aller- | Bagnes de Guyane (27/03/2024) -Y aller- | Commerce triangulaire (12/09/2023) -Y aller- |

|---|---|---|---|

| Grand Zimbabwé (06/10/2023) -Y aller- | Italie Préromaine (10/03/2024) -Y aller- | Krash de 29 (20/08/2022) -Y aller- | Pharaons Noirs (29/09/2023) -Y aller- |

| Rome Antique (14/01/2024) -Y aller- | Russie (06/02/2023) -Y aller- | Transatlantique 20's (11/07/2022) -Y aller- | Zeppelin Brésil (11/06/2022) -Y aller- |

En un siècle, ils ont broyé 70 000 prisonniers. Tout a commencé en 1852 par un décret du futur Napoléon III qui entérine la fin des bagnes portuaires comme celui de Toulon et l’éloignement des condamnés aux travaux forcés vers l’outre-mer. Il s’inspire des Anglais qui ont envoyé leurs criminels en Australie pour les exiler mais aussi pour peupler la colonie. Il faut dire en effet qu'à la suite du décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, les plantations (Cacao, Café, Coton) ferment et l'économie guyanaise s'effondre. Pour y remédier, Napoléon III met donc en place le bagne en Guyane. Le premier convoi débarque en 1852. Quand ils ne sont pas terrassés par la fièvre jaune (un sur trois en meurt), les bagnards tracent des voies et construisent la ville naissante de Saint-Laurent. « Quelques condamnés deviennent colons à la fin de leur peine, mais on s’aperçoit vite que transformer un criminel en agriculteur est absurde » dans un climat aussi hostile, souligne Michel Pierre, historien et auteur du «Temps des bagnes» (éd.Tallandier). Dès 1867, les condamnés de métropole sont de fait envoyés vers la Nouvelle-Calédonie au climat bien plus clément.

C’est en 1885, sous la IIIème République, que renaît le bagne de Guyane. Non seulement pour les criminels condamnés aux travaux forcés, appelés les transportés, mais cette fois aussi pour les délinquants multirécidivistes, les relégués. Il suffit d’avoir déjà écopé de plusieurs peines de plus de trois mois de prison (vol, vagabondage…) pour risquer d'être expédié à vie aux antipodes. Cette fois, il s’agit d’éloigner définitivement une population marginale, jugée irrécupérable car la prison n’a pas eu de prise sur elle. La règle du « doublage » va en ce sens puisqu'elle oblige les transportés libérés à rester en Guyane un temps équivalent à celui de leur peine si celle-ci est inférieure à huit ans (et si elle excède cette durée, ils doivent y demeurer à vie). Paradoxalement, ce sont ces petits délinquants qui paient le plus lourd tribut. Surnommés les "pieds-de-biche", ils sont méprisés autant par les transportés que par les surveillants. Dans la hiérarchie du bagne, mieux vaut être un criminel de sang qu’un voleur de poule. Entre 1885 et 1938, 22 164 relégués embarquèrent ainsi pour une traversée généralement sans retour.

La colonie compta jusqu'à une trentaine de camps, majoritairement sur le continent mais aussi sur quelques iles, notamment dans l’archipel des îles du Salut à 11 Km au large de Kourou. Sur l’île Royale, l’administration pénitentiaire isole ceux qui ont fait parler d"eux dans les journaux car elle a une peur panique de la mauvaise publicité qu'entrainerait une évasion. Quant aux prisonniers politiques, ils atterrissent sur la petite île du Diable. Pour eux, pas de travaux forcés, mais de longues journées d’ennui sur un bout de terre isolée. Les autres forçats sont affectés en fonction de leur crime, de leur comportement avant le départ en Guyane ou de leur métier. Pour les condamnés de la dernière classe, les fortes têtes, c’est l’enfer. Ils travaillent huit heures par jour sous un soleil accablant et parmi les nuées d’insectes. Ils drainent les marécages, défrichent, abattent les arbres. Mieux lotis, les deuxième classe œuvrent sur la voie publique ou dans les champs. Enfin, les première classe peuvent espérer un poste à l’infirmerie ou dans l’administration. Une situation enviée qui ne les empêche pas, comme les autres, de réintégrer le pénitencier et leur dortoir le soir venu. Là, dans la chaleur et la promiscuité, les forçats sont livrés à eux-mêmes. En théorie, ils doivent respecter le silence mais, en fait, ils jouent aux cartes, boivent, et la violence règne. La loi du plus fort ne laisse aucune chance aux faibles. Certains perdent la tête comme ce bagnard qui chaque jour lançait quelques cailloux dans la mer, à la même pointe de l'île Royale, pensant qu'il allait ainsi réussir à créer une digue d'Amérique du Sud en France et qu'il n'aurait plus ensuite qu'à marcher dessus pour rentrer chez lui.

L’obsession des détenus, c’est l’évasion. Ils y songent avant même de poser le pied en Guyane, persuadés qu’il sera plus facile de se faire la belle ici que depuis une prison en métropole. L’imaginaire du bagne est celui de vies refaites au Venezuela, en Colombie ou au Brésil. Si l’évasion semble quasi impossible aux îles du Salut à cause des courants et des requins, les prisonniers du continent, en semi-liberté pendant la journée, peuvent facilement échapper à la surveillance des gardes et traverser le fleuve à bord d’une embarcation bricolée en cachette. Chaque année, 600 à 800 hommes tentent de filer, soit au total 20 % des bagnards, mais bien peu réussissent (un sur dix) car surveillants et chasseurs de primes les rattrapent le plus souvent à cause des difficultés liées à la jungle qui entoure chaque ilot de civilisation.

En cas d’agression de surveillant, de tentative d’évasion ou de meurtre de codétenu, c’est le tribunal spécial maritime qui juge les prévenus et les expédie sur l’île Saint-Joseph, appelée le Bagne du Bagne. Les conditions de captivité y étaient effroyables. La loi prévoyait l’enfermement cellulaire jour et nuit, dans un isolement total et un silence absolu. Les prisoniers ne sortaient jamais de leur cellule minuscule qui ne disposait pas de véritable plafond mais d'une grille, ce qui permettait une surveillance constante par le biais d’un chemin de ronde situé au-dessus des cellules. Les prisonniers n'avaient rien à faire d'autre que de tourner en rond dans leurs cages où la lumière du jour ne pénétrait jamais. La chaleur étouffante, l'humidité, les nombreuses maladies, le manque de nourriture et les punitions des surveillants rendaient leur quotidien encore plus inhumain. Pas étonnant alors que leur espérance de vie soit aussi basse: un détenu sur trois y mourrait ; le reste parvenait à survivre mais avec des séquelles qui les poursuivraient jusqu'à leur mort (scorbut, tuberculose, aveuglement, folie...).

En 1938, les députés votent la fermeture du bagne. Mais la guerre retarde les opérations et le sort des relégués s’aggrave sous le régime de Vichy. Les autorités guyanaises fidèles à Pétain craignaient qu’ils rejoignent la France libre. Les relégués sont entassés en quartier disciplinaire et mis au pain sec et à l’eau car les moyens manquent. La moitié d’entre eux succombent. Un épisode sinistre qui conclut un siècle de bagne. Après le conflit, les libérés sont peu à peu rapatriés en France. Seuls restent les malades, incapables de supporter le voyage, ou ceux désirant rester vivre en Guyane. À l’été 1953, les derniers forçats voient enfin disparaître la ligne verte de la forêt amazonienne.

En 1969, le livre «Papillon» connaît un succès fulgurant, avec un million d’exemplaires vendus en trois mois. L’ouvrage est adapté au cinéma en 1973, avec Steve McQueen dans le rôle-titre. L’ancien bagnard Henri Charrière, surnommé Papillon, y raconte ses douze années de bagne, sa spectaculaire évasion à bord d’un canot en noix de coco, sa vie parmi les Indiens pêcheurs de perles et sa nouvelle vie de patron de bar à Caracas. En fait, infirmier à l’hôpital, il a puisé dans les récits de bagnards revenant de cavale pour enjoliver très fortement sa propre histoire. On sait aujourd'hui de manière certaine qu'il n'a jamais été détenu sur l'île du Diable (d'où il pretend s'être évadé) et se serait inspiré d'une des rares évasions réussies de l'île Royale pour ce qui est du canot en noix de coco.

Le territoire correspondant aujourd'hui à l'Italie a été peuplé de manière continue durant la Préhistoire et la Protohistoire, depuis le Paléolithique inférieur jusqu'à la fondation de la monarchie romaine. À l'aube des temps historiques, la péninsule italienne compte plusieurs peuples comme les Ligures, les Vénètes, les Étrusques ou bien encore les Latins.

Les Ligures étaient un ensemble de peuples dont les espaces territoriaux recensés par les grecs allaient de Marseille à Gênes. La plupart des chercheurs contemporains affirment qu'il est préférable, en l'absence de preuves concrètes, de ne pas les considérer comme gaulois ou celtiques. Concernant le peuple ligure, une origine autochtone est de plus en plus probable car aucune étude génétique n'a remis en cause l'origine indigène de ce peuple. L'évolution culturelle en Ligurie sans aucun changement radical semble également le confirmer.

Après l'effondrement de l'Empire Romain, on retrouvera les ligures avec la république de Gênes, une puissance commerciale majeure en mer Méditerranée, incluant la Corse qui est alors son « grenier à blé », et en mer Noire à la fin du Moyen Âge. L'Office de Saint Georges, fondé en 1407 à Gênes, est la plus ancienne banque de dépôt d'État connue au monde et a joué un rôle important dans la prospérité de la ville à compter du milieu du xve siècle.

Les Vénètes étaient un peuple indo-européen de l'Italie antique qui vivait en Vénétie, entre les sommets des Alpes et l'Adriatique. Leur capitale aurait été Padoue, la plus belle de leurs cinquante villes. Au Haut Moyen Âge, un grand nombre d'habitants de la Vénétie se réfugièrent dans les îles de la lagune au sud d'Aquilée pour fuir les différentes vagues d'envahisseurs venus du nord-est. Ils formèrent ainsi le premier noyau de la future ville de Venise.

Les vénètes sont à l'origine de la puissante sérénissime république de Venise, un temps une des principales puissance en Italie.

Le territoire originel des Étrusques, l'Étrurie, correspond approximativement à l'actuelle Toscane (Florence), au tiers nord du Latium et au nord-ouest de l'Ombrie. À leur apogée, au cours de la période dite archaïque, leur emprise s'étend de la plaine du Pô à la Campanie. Ils forment au cours de l'époque archaïque un peuplement organisé en 12 cités, la dodécapole. L'histoire de cette civilisation antique s'étend sur plus d'un millénaire.

La société étrusque est de type hiérarchique et oligarchique, comprenant des hommes libres et des esclaves. Au cœur de cette société, la femme étrusque est mise en valeur et semble jouir de droits en tous points égaux à ceux de l'homme. Les Étrusques, en intégrant les apports des Grecs, des Gaulois (certains casques de guerre retrouvés sont des copies de casques celtes), des Phéniciens et des Égyptiens, ont développé un art particulièrement riche et des disciplines intellectuelles comme la médecine, l'urbanisme et la divination (etrusca disciplina).

L'apport des Étrusques aux Romains est très important, et ce dès Tarquin l'Ancien, qui ordonne la construction de la Cloaca Maxima, de la Muraille Servienne, du Temple de Jupiter capitolin, ainsi que, fort probablement, l'apport de tout le panthéon des dieux et déesses grecques.

Les Latins semblent s'être culturellement différenciés des tribus environnantes à partir de 1000 av. J.-C. Ils étaient initialement installés dans le Latium, les collines basses qui vont de la chaîne des Apennins centrale à la plaine côtière (dont une grande partie était alors marécageuse et paludéenne, et donc inhabitable). Les monts Albains, un plateau situé à environ 20 km au sud-est de Rome, abritent un certain nombre de volcans éteints et 5 lacs. Ces collines constituaient une base défendable et bien arrosée. Les collines sur le site de Rome (Palatin, Capitole, Quirinal...) ont hébergé très tôt des colonies de peuplement permanentes. Au sommet de chaque colline se tient une citadelle protégeant les habitants. Très vite, ces villages ont procédé à un synœcisme (réunion de villages) pour former la ville de Rome.

Au 7ème siècle av. J.-C., une sorte de confédération à la fois religieuse et politique réunit environ trente cités et tribus latines : la ligue latine. Elle a pour but d'organiser une défense mutuelle contre les agressions extérieures. ce système associatif conduira ces tribus largement moins puissantes que les étrusques au début à prendre petit à petit le controle de toutes les terres entourant la méditérranée pour former l'Empire Romain...

Ils controlaient le sud de l'Italie actuelle. Contrairement aux précédents peuples, les Osques ne survécurent pas en tant qu'entité culturelle à leut intégration dans l'empire romain. Au moyen age on trouve à cet endroit géographique le Royaume de Naples, un royaume qui sera d'abord étraitement lié au Royaume de France puis à partir de 1442 au royaume d'Espagne avant de passer dans les mains autrichienne (1714-1734). Après la chute de Napoléon on trouve ici un royaume "indépendant", le royaume des Deux Siciles mais en réalité la lignée royale locale remonte à la fois aux Bourbons, aux rois d'espagne et aux empereur autrichiens !

La Rome antique désigne à la fois la ville de Rome, située au centre de la péninsule italienne, mais aussi l’État fondé par cette cité dans l'Antiquité. La Rome antique compte plus de mille ans d'histoire et se divise en trois périodes, la Royauté, la République et l'Empire.

La Royauté romaine (en latin : Regnum Romanum) est la première et la plus méconnue des périodes de l'histoire de la Rome antique. On la fait débuter en 753 av JC pour concorder à la légende selon laquelle Rome aurait été créée par Romulus cette année-là, à l'endroit même où il a été abandonné avec son frère Remus et recueilli par une louve. Si la période se termine assurément par le règne successif de trois rois étrusques (Les étrusques étant le peuple résidant sur la côte ouest de l'Italie, Entre la Ligurie au Nord et le Lazio au sud), les rois précédants, d'origine latine, sont considérés comme plus ou moins légendaires par les historiens. L'histoire écrite de la royauté romaine ne nous est parvenue que de façon fragmentaire par Quintus Fabius Pictor, le plus ancien des historiens romains, qui écrit vers 260 av. J.-C., soit plusieurs siècles après cette période. On notera que les récits grecs présentent généralement le héros Ennée comme fondateur de Rome. Comme souvent, beaucoup pensent que les mythes fondateurs de Rome sont un moyen de propagande pour les Romains des périodes postérieures, qui se forgent ainsi un passé prestigieux. Il est cependant certains que les fondateurs ne sont pas étrusques car le terme Roi, Rex, témoigne de par son étymologie indo-européenne, qu'on retrouve dans le celtique rix, le vieil irlandais ri, et le sanscrit rajan, d'une antériorité à la période étrusque. Il semble que la royauté romaine n'était pas héréditaire, ni transmise par adoption et que les rois étaient choisis à vie.

À Rome même, les fouilles réalisées sur les sites de la Regia, du Comitium et du forum Boarium autour de Sant'Omobono montrent les premières installations urbaines dans la seconde moitié du 7ème siècle av JC, puis l'essor de constructions publiques et religieuses entre 590 et 570 av. J.-C., puis une nouvelle phase vers 540-530 av. J.-C., avec la transformation d'édifices antérieurs et la construction de nouveaux édifices.

La transition entre le règne du dernier roi Tarquin le Superbe et la République romaine est pleine d'incertitudes, autant que les débuts de Rome. Tite-Live dépeint l'arrivée au pouvoir de Tarquin le Superbe comme une tragédie, par une usurpation violente et le meurtre de son épouse pour s'unir à sa belle-sœur. Hostile aux sénateurs et aux aristocrates, il gouverne seul et arbitrairement, s'entoure d'une garde armée, cherche à s'attirer la faveur populaire par des grands travaux ostentatoires et mène une politique d'expansion. Son expulsion de Rome par Brutus qui instaure la liberté et le consulat est considérée comme légendaire mais la date est généralement retenue comme exacte : 509 av JC.

Même si le passage de la Royauté à la République revêt un aspect quasi légendaire pour les historiens contemporains (on ne possède pas de sources contemporaines de cette période), il est toujours communément admis comme point de départ d'une organisation politique fondée sur la domination collective de l'aristocratie romaine sur le peuple romain, l'exercice du pouvoir par des magistrats, ainsi que la collégialité, l'annalité (ce qui est annuel), et l'électivité des magistratures. Bien qu'il soit évident que la tradition enjolive les faits pour ne pas donner à Rome le mauvais rôle, il est admis que la tradition romaine se base sur des faits historiques, même s'il est très difficile, et souvent impossible, de démêler le vrai du faux. Au lendemain de la chute de la royauté, le Sénat et surtout les deux seuls magistrats récupèrent le pouvoir suprême, et Rome passe d'un système monarchique à un système oligarchique.

En français moderne, le mot de « république » dérive directement du concept latin de res publica, signifiant « chose publique », par opposition à res privata, « chose privée ». En effet, à l'époque républicaine, la gestion de la cité romaine est d'abord marquée par la consécration du principe de publicité des réunions politiques, de collégialité des pouvoirs (les magistrats sont toujours plusieurs à détenir une même charge), de spécialisation des magistratures (chacune d'elles dispose d'un pouvoir spécifique et d'un champ d'application bien défini) et d'électivité des charges (les magistrats sont pour l'immense majorité élus par le peuple romain réuni en assemblées). La devise traditionnelle de la république est Senatus populusque Romanus (SPQR), « le Sénat et le peuple romain ». Elle symbolise l'union consensuelle du Sénat, où siègent à l'origine les familles de l'élite économique et politique de la cité, et de l'ensemble des citoyens romains, qui par son vote adopte les lois, confère leurs pouvoirs aux magistrats, et consent au versement des impôts et à la levée des armées.

La République romaine est cependant loin d'être une démocratie : il s'agit avant tout d'un régime oligarchique dans lequel les citoyens jouissent certes des mêmes droits civils, mais ne jouissent pas des mêmes privilèges politiques et religieux, l'essentiel des droits du citoyen romain dépendant, de fait, de sa position au sein des classes censitaires romaines, établies en fonction du patrimoine foncier des familles recensées. La République romaine est donc avant tout un système de compétition, de course aux honneurs, entre les mains d'un nombre restreint de grandes familles patricio-plébéiennes formant la nobilitas, la noblesse.

Le 4ème siècle av. J.-C. représente un tournant majeur dans l'histoire de Rome, car il pose les bases de l'expansion de la république romaine, suivie de l'extension du territoire jusqu’à la Campanie. Le traumatisme des invasions gauloises (En 390 av JC le gaulois Brennus a écrasé l'armée romaine et pillé Rome) et les difficultés avec les peuples voisins semblent avoir persuadé les Romains d'entamer, afin de parer à toute menace, une expansion que l'on peut parfois qualifier d'« impérialisme défensif ».

La fin de la République est marquée par les nombreuses guerres civiles et extérieures qui ont des incidences considérables sur l'économie et la société romaine. Les institutions politiques républicaines sont petit à petit vidées de leur contenu au profit des généraux à la tête d'armées de vétérans qui leur sont dévouées. Seul maitre de Rome après quatre ans de guerre, César organise une monarchie qui ne dit pas son nom : il est nommé par le Sénat dictateur pour dix ans, puis dictateur à vie en 44 av. J.-C. ; il est « élu » consul tous les ans ; il est aussi censeur et porte le titre d'imperator (chef suprême des armées) ; il jouit également de l'inviolabilité tribunicienne. Il réorganise le Sénat en l'ouvrant à des familles de notables provinciaux, notamment gaulois. Il pratique une politique favorable aux pauvres : remises de dette, lots de terre attribués aux vétérans et grands travaux pour embellir Rome. Il meurt assassiné aux ides de Mars, en 44 av. J.-C., à la suite d'un complot dirigé par Brutus et Cassius.

À la mort de Jules César, son petit neveu et fils adoptif Octave, son lieutenant Marc Antoine et le proconsul de la Gaule transalpine Lépide s'entendent pour se partager le pouvoir et forment le second triumvirat. Leur premier objectif est de venger la mort de leur mentor. Cassius et Brutus sont tués en 42 av. J.-C., lors de la bataille de Philippes en Macédoine. Puis les trois hommes se partagent le monde romain : au pontifex maximus Lépide l'Afrique, à Octave l'Occident et à Marc Antoine l'Orient. Ce dernier se rend en Égypte où il épouse la reine Cléopâtre, ancienne maîtresse de César. Pendant ce temps à Rome, Octave s'assure de l'appui du Sénat romain pour obtenir la destitution de Lépide. En 31 av. J.-C., Octave prend soin de faire prêter un serment de fidélité à tous les citoyens romains d'Italie, ainsi qu'aux États vassaux. Il se fait élire consul et déclare la guerre à l'Égypte de Cléopâtre. Marc Antoine, allié à Cléopâtre, est battu à Actium en 31 av. J.-C. Octave poursuit alors méthodiquement la conquête de l'Orient, jusqu'en août 30 av. J.-C., lorsque Marc Antoine et Cléopâtre se suicident. Octave reste désormais le seul maître de Rome où l'opinion publique, lasse des désordres et des guerres civiles, réclame un régime stable, fût-il autoritaire. De retour dans la cité, Octave inaugure une ère nouvelle qui ne se terminrae qu'avec la chute de Rome au 5ème siècle.

L'année 27 av. J.-C. correspond à l'octroi par le Sénat à Octave du surnom d'Augustus, date traditionnellement considérée comme le début du principat, qui mit fin à la dernière guerre civile de la République romaine. Durant une période de cinq siècles, l'État romain s'est agrandi au point d'englober un territoire allant de la Maurétanie tingitane (Maroc actuel) jusqu'à l'Égypte en passant par la Mésopotamie et la Britannie (Angleterre et Pays de Galles actuels), créant ainsi l'une des plus grandes entités politiques de l'Histoire, qui influença profondément tous ses territoires sur le plan culturel, linguistique et finalement religieux, tout en assurant la conservation de la civilisation grecque antique reçue en héritage. La période impériale fut aussi un temps de développement des échanges économiques, facilité par la construction d'un important réseau routier, d'aqueducs et ponts parfois encore existants, et de nombreuses villes, devenues par la suite des métropoles d'Europe occidentale (Paris, Londres, Lyon, Strasbourg, Barcelone...).

Contrairement à la République, qui était oligarchique (Un petit groupe détient le pouvoir), l'Empire fut une autocratie (une seule personne possède le pouvoir), tout en conservant durant le principat des apparences républicaines : le pouvoir politique était principalement détenu par un seul homme, l'empereur, qui s'appuyait sur une bureaucratie sans cesse plus développée, sur une administration territoriale importante et sur une puissante armée.

Après la division de l'Empire en deux entités, l'Empire romain d'Orient (pars orientalis) et l'Empire romain d'Occident (pars occidentalis), la partie occidentale est marquée, à partir du 5ème siècle, par un délitement continu de l'autorité politique au profit des royaumes germaniques : la puissance militaire s'effondre, l'économie est exsangue et la domination territoriale se réduit, jusqu'à ne plus dépasser l'Italie. L'Empire s'effondre d'une manière progressive, et la déposition, par Odoacre, du dernier empereur Romulus Augustule, est finalement un événement mineur, surtout symbolique.

Éteint en Occident en 476, l'Empire romain persista en Orient, autour de sa capitale, Constantinople. À l'Est, il mêla, comme jadis à l'Ouest, des éléments de civilisation grecs et latins, mais la part grecque est devenue prépondérante. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l'appellation « byzantin » (qui date du 16ème siècle mais était peu utilisée) se généralise pour l'Empire romain d'Orient, mais il n'existe pas de fondation ou de début de l'Empire byzantin, qui n'est que la période médiévale et finale de l'Empire romain et prend fin en 1453 (prise de Constantinople par l'Empire ottoman).

Zimbabwe est une forme courte de « ziimba remabwe », un mot shona qui signifie « la grande maison faite de pierres ». Le Grand Zimbabwe est la plus grande cité en pierre d'Afrique subsaharienne connue datant d'avant l'ère coloniale. C'est en 1871 que l'explorateur allemand Karl Mauch découvre les ruines du royaume du Grand Zimbabwe en Afrique australe. Il ignorait alors qui avait pu construire cette citée mais estimait son architecture bien trop complexe pour avoir été l’œuvre des africains (Il pensa pour sa part avoir découvert le palais de la biblique Reine de Saba). Et pourtant... Ici s'est tenu un royaume très riche en or et ouvert sur le monde.

Trois ans plus tôt, Mauch avait écouté avec passion les récits du missionnaire allemand Alexandre Merensky, qui était parti du Transvaal dès 1862 à la recherche des mystérieuses ruines qui devaient se trouver au nord du Limpopo. Son voyage avait été interrompu à cause d’une épidémie de variole, avant même qu’il n’atteigne le fleuve. « Mais les indigènes nous ont donné des renseignements intéressants sur cet endroit. Notre guide... parlait des ruines avec une crainte manifeste ; elles étaient sacrées, l’endroit appartenait aux dieux. » Merensky et presque tous ses contemporains croyaient que les vestiges de pierre étaient ceux du légendaire pays d’Ophir, d’où le roi Salomon tirait son or et ses trésors, et que l’Ancien Testament évoque dans le premier livre des Rois.

Dans le livre "le périple de la mer Érythrée", rédigé en grec et daté entre le 1er siècle et le 3ème siècle, on trouve une description détaillée de la navigation et des opportunités commerciales depuis les ports romano-égyptiens comme Bérénice le long de la côte de la mer Rouge, alors appelée mer Érythrée ( « rouge » en grec ancien), et d'autres le long de l'Afrique orientale, de l'Arabie et de l'Inde. Cette route maritime desservait le commerce, de l'ivoire, des épices, de la cannelle, de l'encens, du styrax, du lapis-lazuli, des topazes et turquoises, de la soie, de l'indigo, des esclaves, mais a aussi contribué à diffuser le christianisme en Inde, la notion de zéro en Méditerranée ainsi que diverses graines (abricotier, aubergine, cerisier, etc.). Il y est fait mention d'un port important, Rhapta, qui se trouvait au terminal sud de la route longeant la côte orientale africaine. C'est la preuve qu'à l'Antiquité, certaines villes africaines rivalisaient avec les principaux ports romains, arabes ou indiens.

Les récits de marchands portugais venu dans cette zone à partir de 1498 font état d'une ville opulente sur une île au large de la côte. Elle s'appelait Kilwa Kisiwani et ses rues regorgeaient d'or. Ils y parlent de ses habitants à la peau très noire et de leurs scarifications ethniques. Aucun doute en lisant les différents documents que c'est une cité totalement africaine et pas un comptoir portugais ou arabe comme ça parfois été dit. Une monnaie y était frappée et ce qui est intéressant c'est qu'on a retrouvé des pièces dans le Grand Zimbabwe situé à plus de 1000 kilomètres à l'intérieur des terres, ce qui semble indiquer que c'était deux points reliés par une route commerciale. Les explorateurs portugais étaient admiratifs des maisons en corail et du " palais aux cents pièces décorées d'or, d'argent et de pierres précieuses".

Les études archéologiques ont montré que Kilwa était un important port de transit de l'Océan Indien. Le socle de sa richesse était l'or qui venait de l'intérieur des terres. Comme il y avait très peu de pierres sur la côte, ils ont développée une technique utilisant le corail qui est lui très abondant et permettait un usage architectural équivalent à la pierre comme le prouve par exemple les ruines bien conservées de la grande mosquée.

L'or provenait des hauts plateaux du Zimbabwe actuel, à plus de 1000 kilomètres de la côte. Dans cette région on trouve de nombreuses ruines de villages "fortifiés" avec des restes de murailles mais rien de comparable au Grand Zimbabwe qui était clairement la capitale du Royaume.

Par un étroit sentier escarpé et rocailleux, on accède au "château" qui domine toute la région. Les murs semblent surgir directement du sol. Cet exploit architectural stupéfie les experts car aucun mortier n'a été utilisé, les murs ne doivent leur stabilité qu'à une précision exceptionnelle. Plus bas se trouve le cœur de la cité. Les murs de la Grande enceinte font 6 m de large et 11 m de haut, et ils courent sur environ 250 m, ce qui fait de l'enceinte la plus grande structure unique d'Afrique subsaharienne et la deuxième plus grande du continent par sa superficie totale : seules les pyramides d'Égypte les dépassent en taille. L'ensemble de la cité est équivalent à une ville médiévale de 20.000 habitants (comme Londres à la même époque !). Il y a un nombre incroyable de "rues", certaines particulièrement étroites et on ignore pourquoi il y avait autant de passages.

Le rôle de ce site et l'identité de ses bâtisseurs ont longtemps fait l'objet d'une virulente controverse. Les britanniques qui régnaient sur la région à la fin du 19ème siècle refusaient d'admettre qu'un peuple africain ait pu construire de telles structures en pierre et imaginèrent que c'était l’œuvre des phéniciens ou des arabes. On a retrouvé sur place beaucoup d'objets venant de très loin, Arabie, Indes et même Chine !

Le royaume déclina après le 15ème siècle (la théorie la plus courante est un épuisement des mines d'or) et sombra dans l'oubli. Mais il a donné son nom au pays actuel !

Entre les wokes qui veulent une actrice noire pour jouer Cléopatre et ceux qui pensent que les vilains grecs ont volé à l'Afrique la philisophie ou l'architecture (et c'est pas une blague, certains y croient !), il est parfois difficile de faire la part des choses. Alors les pharaons noirs, mythe ou réalité ?

L'histoire de l'égypte antique est assez bien connue à partir du début de l'ancien empire (2700 av JC). Les archéologues sont globalement d'accord avec les grands faits historiques qui se déroulent à partir de là. Ce n'est qu'avant l'Ancien Empire qu'il demeure pas mal de mystères... Les deux royaumes de Haute et Basse-Égypte étaient unis vers 3000 avant notre ère, mais chacun a conservé ses propres insignes : le hedjet ou couronne blanche pour la Haute-Égypte et le decheret ou couronne rouge pour la Basse-Égypte. Ainsi, les pharaons étaient connus comme les souverains des Deux Terres, et portaient le pschent, une double couronne, chaque moitié représentant la souveraineté d'un des royaumes. La tradition égyptienne antique attribuait à Ménès — que l'on croit maintenant être le pharaon Narmer — le rôle du roi qui a uni la Haute et la Basse-Égypte. Sur la palette de Narmer, le roi est représenté portant la couronne rouge dans une scène et la couronne blanche dans une autre, montrant ainsi sa domination sur les deux terres.

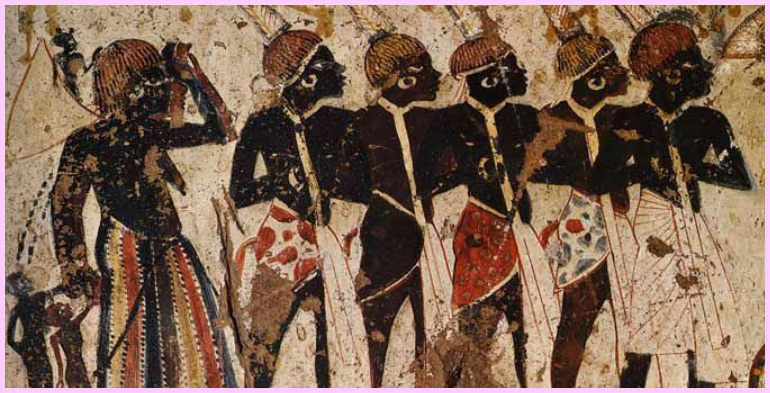

Au sud du royaume d'Egypte, on trouvait un autre royaume qui comme l'Egypte s'était construit le long du Nil, celui des nubiens. La frontière était établie à la hauteur de la première cataracte, vers Assouan. Les égyptiens le nomait Royaume de Koush. Ce royaume a eu une longévité peu commune, et trouve ses origines dans les cultures néolithiques qui se sont développées dans le couloir nilotique du Soudan actuel et de la Nubie égyptienne. Il disposait d'une ressource précieuse, les mines d'or du désert oriental. Détail qui va avoir son importance, il est difficile de confondre un égyptien "de souche" et un nubien. En effet les égyptiens sont de type "sémite" alors que les nubiens ont eux la peau noire.

L'Égypte de l'Ancien Empire organisait déjà des expéditions vers le cœur de l'Afrique, et de ce fait devait nécessairement passer par les terres contrôlées par les Nubiens. C'est principalement de ces sources égyptiennes que nous tenons les informations sur ce peuple car les écrits de la civilisation nubienne sont rares et surtout, non traduits à ce jour. Les Nubiens sont présentés dans les textes égyptiens comme belliqueux ou, en tout cas, comme un peuple qui n'entend pas céder sa place dans le contrôle des routes commerciales qui relient alors l'Egypte au coeur du continent.

Les pharaons du Nouvel Empire vont étendre leur domination jusqu'à la IVe cataracte (Nubie égyptienne) et tout le nord du royaume nubien est officiellement annexé par Ahmôsis Ier vers -1550, lequel contrôle ensuite les routes commerciales ainsi que les mines d'or du désert oriental. Cette domination égyptienne sur la région va durer 5 siècles, jusqu'à la fin du Nouvel Empire qui s'effondre vers -1070. Cinq siècles c'est largement suffisant pour que le peuple conquis adopte les moeurs et coutumes de l'occupant. Ainsi les Nubiens adoptèrent le panthéon égyptien et les pyramides comme mode de sépultures des puissants (je reviendrai sur les pyramides plus loin). A la fin du Nouvel Empire, l'anarchie règne en Egypte alors que la province du Sud reste correctement dirigée, ce qui va conduire à la renaissance du royaume nubien dont les rois successifs vont alors repousser les limites nord du royaume jusqu'à finir par atteindre la méditéranée. Ainsi nait la 25ème dynastie des pharaons qui va règner de -744 à -655 sur un immense empire s'étendant de Khartoum (actuelle capitale du Soudan) à la Méditerranée.

Cette 25ème dynastie pharaonique a la particularité d'être uniquement nubienne. L'origine de ces pharaons les fera surnommer pharaons noirs, pharaons éthiopiens ou encore pharaons koushites. Donc oui il y a bien eu des pharaons noirs en Egypte, pendant un siècle...

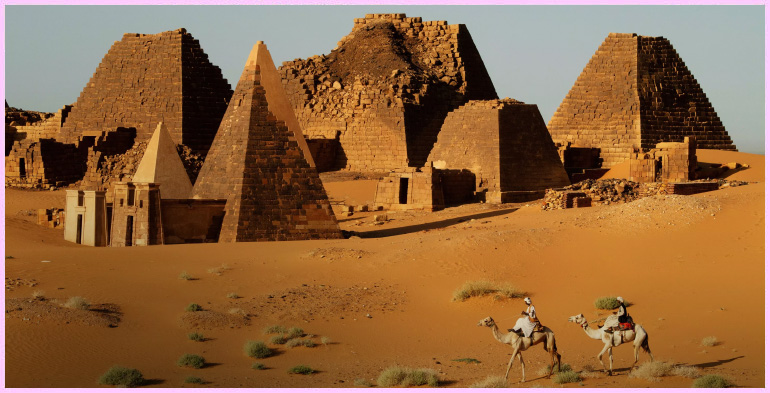

Une caractéristique du Royaume de Koush, c'est la présence de nombreuses pyramides (Plus du double de l'Egypte !). Le site le plus connu est celui de Méroé. Alors précisons déjà que les pyramides du Soudan n'ont rien à voir avec les 3 pyramides de Gyzeh ! Ce sont de "petites pyramides" (entre 9 et 30 mètres de haut) mais ce qu'on sait moins c'est que l'immense majorité des pyramides égyptiennes sont pareillement de taille bien plus modestes que celles de Gyzeh et aussi bien moins impressionantes au niveau de la qualité de la conception. Ce n'est pas pour rien si les 3 pyramides de Gyzeh donnent lieu à tant de rumeurs, souvent fantaisistes, car pour qui les a vu, il est évident qu'elles sont bien au dela d'un simple empilement de cailloux et nécessitaient de sévères connaissances mathématiques sans parler des problèmes de manutention !!!

Les pyramides du Soudan sont beaucoup plus pointues que celles d'Egypte. Elles sont composées d'une sépulture aménagée dans le sous-sol du monument, le plus souvent formé d'une seule pièce, dans laquelle est inhumé le royal défunt, avec son mobilier funéraire le jour de ses funérailles. Alors seulement, la pyramide était édifiée par les héritiers du défunt. Ces monuments avaient pour seul but de signaler la sépulture royale, ainsi précédée d'une chapelle funéraire avec un petit pylône, hérité de l'architecture religieuse égyptienne, qui le plus souvent portait une représentation du roi ou de la reine massacrant rituellement les ennemis du royaume. Cette chapelle de culte, adossée au monument funéraire pyramidal, comportait une représentation d'Osiris qui finit par disparaître à la fin de la période méroïtique.

Comme en l'Egypte, les femmes pouvaient arriver aux postes les plus élevés et de nombreuses pyramides appartiennent à des reines guerrières qui étaient redoutables (Les Perses et les Romains ont conclus des traitès avec le royaume de Kouch faute d'avoir pu l'écraser par les armes).

Si vous cherchez des photos de ces pyramides vous pourrez constater qu'il manque souvent le haut. Ce n'est pas le résultat de l'érosion ni celui d'un défaut de fabrication. C'est le travail d'un seul homme, Giuseppe Ferlini. Nous sommes dans la première moitié du XIXe siècle, et l'intérêt pour l'Antiquité avait déjà éveillé la curiosité de nombreuses personnes, fascinées par les trésors archéologiques et la redécouverte des anciennes civilisations. Le séjour de Ferlini en Égypte avait également ce but. Littéralement envoûté par la recherche d'or et de trésors précieux dans ces contrées orientales, il a décidé de se consacrer corps et âme à la découverte de ces vestiges. Pour mener à bien sa mission et cette tâche jugée fondamentale, il choisit le site de Méroé, une ancienne et fascinante cité située sur la rive orientale du Nil, dans l'actuel Soudan, capitale du royaume nubien de Koush.

Compte tenu des mauvais résultats de ses fouilles "classiques", Ferlini décida de passer à la vitesse supérieure et de se concentrer sur les pyramides. Ainsi, après avoir embauché environ 500 indigènes locaux, il a ordonné leur démolition à coups de pioches. Les dommages causés aux structures se sont poursuivis sans relâche. De haut en bas, plus de 40 pyramides ont été démantelées et détruites. Les découvertes, cependant, ne furent pas aussi stupéfiantes que Ferlini l'avait prévu. Et quand il parvint enfin à trouver une tombe intacte se posa la question de la sécurité...

Craignant que les indigènes ne lui tendent une embuscade pour voler les précieux objets, Ferlini pris tout ce qui lui tombait sous la main, chargea les chameaux et senfuit de nuit, puis remonta le Nil jusqu'au Caire. À ce stade, il ne lui restait plus qu'à profiter de ce qu'il avait trouvé à Méroé. Entre les ventes, les dons et les ventes aux enchères, le trésor de Ferlini - ou plutôt celui des pyramides détruites - a fini dans différentes parties de l'Europe.

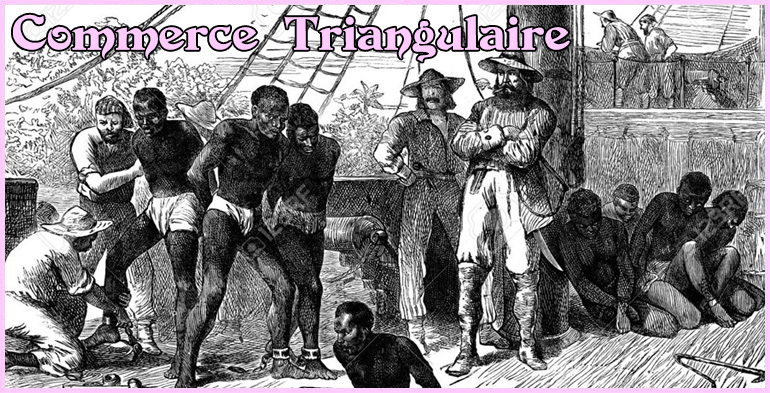

Notre sujet trimestriel étant consacré à la Louisiane, voyons comment une si importante population noire est arrivée là-bas. La réponse tient en deux mots : Commerce triangulaire.

Les premières attestations de l'esclavage remontent au Néolithique (dans les sociétés chasseur-cueilleur, il n'existe aucun indice archéologique d'esclavage, ce qui ne signifie pas qu'il n'y en avait pas ceci dit...). Dans les archives historiques du Moyen-Orient antique, l'esclavage est clairement mentionné comme dans le Code de Hammurabi par exemple (Babylone vers -1750) et il est parfaitement connu dans l'Antiquité occidentale (Grèce antique, Empire romain...). L'esclavage fut par la suite largement pratiqué dans le monde arabo-musulman (L'islam interdit la mise en esclavage de musulmans ainsi que les abus de mauvais traitement, rien d'autre), à son tour imité par certains pays européens à partir des 16ème et 17ème siècle. Mais le phénomène est toujours resté assez limité du fait des risques et des coûts de cette peu reluisante activité. Le commerce triangulaire, en incluant la traite dans un commerce bien plus large va changer radicalement la donne, faisant prendre à l'esclavage des proportions jamais vues auparavant.

1492 est une année notable de l'histoire. La découverte des Amériques conduit Espagnols et Portugais à conquérir des terres "vierges", détruisant au passages les empires existants la-bas (Aztèques, Incas...). L'invasion repose sur un double enjeu économique (Produire de nouvelles richesses) et religieux (Convertir, de force si besoin, les population autochtones). Il se met en place "l'Encomienda", c'est à dire le regroupement des autochtones pour le travail forcé dans les mines, les champs et les sites de construction.

Mais rapidement la main d'oeuvre vient à manquer. les indiens meurent de maladies (ils ne sont absolument pas immunisés contre les microbes européens les plus basiques) ou d'épuisement au travail quand ils ne sont pas simplement massacrés à la suite de conversions qui ne se passent pas bien. Choqué par ce carnage, un dominicain espagnol, Bartolomé de Las Casas, prend la défense du droit des amérindiens lors de la très célèbre controverse de Valladolid (1550) qui doit définir officiellement la légitimité ou l'illégitimité de l'esclavage des peuples amérindiens (et non pas si ils ont une ame ou pas, cette erreur courante résultant d'un téléfilm de 1992 bien peu fidèle avec l'histoire, ce qui est regrettable car il y avait d'excellents acteurs dedans comme JP Marielle et JL Trintignant).

Cette controverse va durer un an et finit par reconnaitre comme illégitime de convertir de force les indiens ou de les réduire en esclavage. Il est ici important de bien préciser que l'esclavage en lui-même n'est pas du tout remis en question dans ces débats ! C'est bien le fait de rendre esclave des amérindiens, peuple bénéficiant de la nouveauté de sa découverte qui est jugé ici et surement pas l'esclavage qui est parfaitement accepté par la chrétienté (tant qu'on ne l'applique pas à des chrétiens) comme par l'Islam (tant qu'on ne l'applique pas à des musulmans...). Une bulle papale de 1454, émise par le pape Nicolas V, est très claire sur le sujet. Rentrée dans l'histoire sous le nom de "Romanus pontifex" (les deux premiers mots de la bulle), elle confirme au Roi Alphonse V du Portugal son droit à dominer toutes les terres au sud du cap Boujdour tout en lui concédant l'exclusivité du commerce, de la colonisation et de l'esclavage en Afrique, qualifiant au passage les africains de "Bois d'ébène". Et cette bulle ne fait que confirmer pour l'Afrique noire ce que la chrétienté à déjà largement validé pour les Sarrasins, à savoir "la libre faculté d'envahir, rechercher, capturer, vaincre, soumettre et réduire leurs personnes à l'esclavage permétuel".

Les Portuguais sont les premiers à faire venir des hommes noirs au Brésil en tant qu'esclaves et cette pratique va vite se répandre. Au 18ème siècle les autres grands états européens, Angleterre, France, Hollande, veulent s'installer à leur tour en Amérique qu'ils n'entendent pas laisser au roi d'Espagne et à celui du Portugal. La première étape va être les Antilles, cette miriade d'iles étant difficile à controler pour la marine espagnole. Bien vite, la culture de la canne à sucre devient l'économie dominante des Antilles. C'est ainsi que va naitre le commerce triangulaire.

De riches armateurs organisent le départ de vaisseaux depuis les grands ports européens comme Nantes, Bordeaux, Liverpool ou Amsterdam). Ils doivent être très riches car le montant financier à investir pour lancer un navire sur la route triangulaire est fort élevé, on l'estime à l'équivalent du prix d'un hôtel particulier à Paris. C'est d'autant plus considérable que les hôtels particuliers ne disparaissent jamais en mer contrairement aux navires...

Ils partent chargés de produits manufacturés fabriqués en Europe qui seront troqués sur les côtes africaines. Ces produits sont échangés contre de futurs esclaves qui seront conduit aux Antilles et en Amérique. Les esclaves vendus, les navires sont chargés d'épices, de café, de cacao, de tabac et de sucre, marchandises qui seront revendues à prix d'or dans les capitales européennes. Quand l'opération se passe bien, elle est très rentable, mais il n'est pas rare qu'un bateau disparaisse et là c'est une perte sèche.

Richelieu et Louis XIII autorisent officiellement la traite dès 1642 mais c'est plus tard que le système va se rationaliser et prendre des proportions énormes tout en générant des bénéfices absolument extraordinaires. Par exemple à St-Domingue, il y a en 1690 30.000 esclaves qui produisent 3.000 tonnes de sucre. Un siècle plus tard, en 1790, on en compte 500.000 esclaves et la production est passé à 100.000 tonnes de sucre !

Si il est un sujet qui a bien du mal à s'imposer dans les livres d'histoire c'est celui qui découle d'une simple constatation : Un navire négrier possède peu de marins et ces derniers ne sont pas des militaires. Du coup, comment font-ils pour capturer des gens alors qu'ils débarquent peu nombreux, ne connaissent pas le terrain qui est une jungle hostile, et ne disposent d'aucun équipement lourd pour "chasser" leurs proies ? La seule réponse est : "c'est impossible !". Du coup si ils ne les capturent pas c'est qu'ils les achètent à des gens sur place... Sauf que sur place il n'y a aucune ville européenne, juste des comptoirs (qui sont en fait des forts militaires avec un nombre réduit de soldats qui seraient bien en mal d'assurer la capture des futurs esclaves) donc il ne reste plus qu'une solution : c'est que des africains capturaient d'autres africains pour les vendre aux blancs ! Malgré l'évidence, cette partie du sujet reste généralement recouverte d'un voile pudique.

Pourtant les historiens savent aujourd'hui qu'il existait toute une organisation commerciale pour répondre à la demande. Loin de l'image d'épinal du bon sauvage qui échange des pierres précieuse ou de l'or contre des babioles, les africains de la côte des esclaves maitrisaient parfaitement les règles du commerce, à commencer par celle qui fait que la valeur d'un produit est liée à sa rareté ou que la réputation d'un point de vente est liée à la régularité de son approvisionement. L'absence de période où il y aurait eu "plein d'esclaves à vendre", ce qui aurait fait baisser les prix, ou de période où les bateaux seraient repartis à vide car il n'y en avait pas prouve qu'il existait en arrière plan toute une organisation d'approvisiuonement et de régulation très efficace et donc sophistiquée. Ces commerçants locaux savaient aussi parfaitement mettre en concurrence les acheteurs des divers pays d'Europe pour vendre au meilleur prix.

Le royaume du Dahomey était un des pricipaux fournisseurs d'esclaves (Voir sur le sujet l'excellent film "the woman king", un des premiers à oser dire que si les européens ont bien sur une part de tord dans ce commerce des esclaves, les africains en ont une eux aussi car c'est eux qui fournissaient leurs frères aux esclavagistes !). Le port de Ouidah (Bénin) était l'un des principaux points de départ des déportations vers l'Ouest. Les futurs esclaves étaient mélangés et parqués en petit groupes afin d'éviter les regroupements et les révoltes jusqu'à l'arrivé d'un navire acheteur. Pour information, l'ile de Gorée (Sénégal) très connue comme "un important point de la traite", ne pouvait en aucun cas remplir ce rôle pour d'évidente question d'infrastructures. Un bon exemple de cas où le mémoriel a pris le pas sur la vérité historiquee.

Au moment de la vente, un chirurgien inspectait minutieusement chaque esclave, les yeux, les dents, l'état physique général et la musculature. En effet seuls ceux en excellente santée avaient une chance de survivre à la traversée et malgré ce tri très sélectif, le taux de mortalité était énorme, de l'ordre de 15% (En même temps les malheureux étaient entassés nus dans l'entrepont, enchainés deux à deux la nuit, chacun ne disposant que de moins d'un mètre carré pour vivre). Une fois la transaction effectuée, les esclaves étaient marqués au fer rouge puis embarqués. Les femmes étaient souvent soumises à "l'appareillage", en clair au viol par les matelots avec l'assentiment de leurs officiers. Tout ça était parfaitement connu sur place et ne semblait géner personne, ni les européens qui achetaient ni les africains qui vendaient.

Arrivés aux Antilles, les esclaves étaient vendus aux enchères et envoyés dans des plantations. Devant les abus constatés dans les colonies, Colbert, Ministre de Louis XIV fait édicter en 1685 un code connu sous le nom de "Code Noir". Le but n'est pas humaniste mais économique, les esclaves devant être considérés comme des outils destinés à produire toujours plus et non pas comme des jouets qu'on peut casser selon son bon plaisir. Ainsi le code noir permet de frapper les esclaves avec des fouets mais pas avec des batons qui risquent de leur casser un os. De même on ne doit pas tuer un esclave qui tente de s'enfuir la première fois mais le marquer au fer et si il y a récidive, lui couper une jambe. Ce n'est qu'en cas de seconde récidive qu'il est autorisé de tuer l'esclave. Soucieux du respect de la loi, le code noir prend même la peine de préciser que l'esclave un bien meuble qu'on peut donc vendre ou donner et utiliser comme on l'entend MAIS que l'esclave redevient juridiquement humain en cas de crime afin de pouvoir le juger et le condamner.

Les esclaves travaillent sous le controle des contremaitres, des esclaves violents qui s'assurent du travail des autres en échange d'un traitement de faveur. L'espérance de vie dépasse très rarement les 35 ans. Les plus belles femmes sont généralement assignés à la domesticité dans la maison du maitre de la plantation, ce qui signifie une bien meilleure nourriture et un bien meilleur confort... à condition d'accepter le rôle d'objet sexuel qui va généralement avec ce travail.

Au siècle des lumières quelques voix s'élèvent pour critiquer l'esclavage. Mais même chez ces rares penseurs éclairés,il ne faut pas y regarder de trop près. Ainsi Voltaire, fort critique envers le système esclavagiste dans "Candide" possèdait des parts dans la compagnie des Indes, très active dans le commerce triangulaire. Après 1800 on parvient encore à retarder les choses en accentuant la critique sur la traite négrière plutôt que sur l'esclavage. En réalité le monde change et la système de la traitre a perdu en rentabilité. Quand il est interdit (vers 1820, la date varie selon les pays) on se rend compte que c'est pour lui substituer un autre concept, pire, celui des fermes d'esclaves (L'idée étant de faire faire des bébés qui seront vendu en tant qu'esclaves enfants dès qu'il trouveront acheteur).

En France c'est la deuxième république qui abolit définitivement l'esclavage en 1848. Les propriétaires sont largement indemnisés mais les esclaves affranchis ne recoivent ni terre ni indemnisation d'aucune sorte. A la révolution, l'esclavage avait déjà été aboli en France métropolitaine (où il y avait très peu d'esclaves !) mais pas dans les colonies où ils assuraient la puissance économique de la nation. Et quand l'esclavage est définitivement aboli (dans les années 1850) on ne peut s'empecher de constater que les machines viennent de devenir économiquement plus rentables que les esclaves... Les plus cyniques ne manqueront pas d'y voir une bien étange coincidence...

Entre le 16ème et le 19ème siècle, on estime à 12 millions le nombre d'africains déportés...

Si le premier Mai rime aujourd'hui avec Muguet, Fête du Travai, Manifestations et Jour Férié, ça n'a pas toujours été le cas...

La dimension "jour férié" et "jour de défilé/manifestation" nous vient des USA. En 1886, les syndicats américain choisissent cette journée du premier Mai pour organiser de grandes manifestations reconductibles pour revendiquer la journée de travail de huit heures. La date n'est pas choisie au hasard. À cette époque, le premier jour de mai aux États-Unis correspond à la nouvelle année comptable pour les entreprises. Ce jour est appelé le "moving day" car de nombreux contrats de travail d'ouvriers prennent fin, les poussant à déménager pour trouver un emploi ailleurs. La manifestation du 3 mai tourne au drame à Chicago avec l'assassinat de trois manifestants par la police dans la soirée. Le lendemain, le 4 mai 1886, une bombe explose lors d'une manifestation tuant plusieurs membres des forces de l'ordre. Un drame appelé le massacre de Haymarket Square. La plupart des entreprises acceptent de passer au huit heures. Plusieurs ouvriers seront jugés et condamnés à mort, étrangement tous connus comme anarchistes, mais ils deviendront des martyrs car les preuves de leur implication dans cet attentat manquent. La journée sera plus tard accordée aux travailleurs américains comme chômé mais payé, un signe d'apaisement du grand capital dirigeant vers une masse ouvrière qu'il ne souhaite surtout pas pousser dans ses derniers retranchements, le citoyen lambda américain étant armé...

Trois ans plus tard, en 1889, lors de la IIe Internationale socialiste à Paris, il est décidé sous l'impulsion de Jules Guesde de faire de la date du 1er mai une journée pour revendiquer la journée de huit heures en France. Même cause même conséquences, en 1891, la manifestation à Fourmies (Nord) tourne au drame. Malgré les interdictions patronales, les grévistes défilent dans cette cité du textile du Nord. Des troupes de l'armée tirent sur les manifestants faisant une dizaine de morts. Les manifestant français ne faisant pas pas un carton dans les forces de l'ordre en représaille, le pouvoir joue la montre et le 1er Mai s'ancre alors dans la tradition ouvrière et restera une journée de manifestation les années suivantes. Il faudra attendre 1919 pour obtenir du Parlement le vote de la journée de huit heures.

En 1941, Philippe Pétain fait du 1er Mai la "fête du Travail et de la concorde sociale" et surtout, il en fait un jour férié, chaumé et payé ! Ce n'est pas une invention de sa part, la journée chômée et payée existe depuis 1934 dans le troisième Reich pour remercier les travailleurs allemands de leur soutient au parti contre les puissance d'argent qu'on ne doit plus nommer de nos jours... Par son refus à la fois du capitalisme et du socialisme, le régime pétainiste recherche lui aussi une troisième voie fondée sur le corporatisme. Pétain en profite pour remettre en avant une ancienne coutume française remontant à la renaissance, à l'époque de Charles IX, coutume qui voulait qu'on offre un brin de muguet à ses proche, à la fois symbole de l'arrivée des beaux jours du printemps et porte bonheur. Cette tradition avait fait son retour dans certains milieux de la capitale dès 1907, Pétain ne fait que l'officialiser et lui donner une visibilité nationale.

Cette fête du travail chaumée et payée est supprimée dès la libération mais la chose passe mal dans l'opinion publique. En avril 1947, sur proposition du député socialiste Daniel Mayer et avec le soutien du ministre communiste du Travail Ambroise Croizat, le 1er mai est donc réinstitué jour chômé et payé dans le code du travail, sans être une fête nationale. L'idée est de pouvoir faire des défilés syndicalistes qui font le plein puisque les gens ne travailleront pas tout en étant payés ce jour là. La journée n'a pas de dénomination officielle (Article L3133-1 du Code du Travail), tout le monde l'appelle Fête du Travail bien sur mais l'honneur est sauf, la République ne doit rien à Pétain !

Cette fête du travail disparaît dans les années 1950 et 1960, les défilés étant interdits lors des guerres d’Indochine et d'Algérie. Il faut attendre le 1er mai 1968 pour que la CGT organise, pour la première fois depuis 1954, une grande manifestation dans les rues de Paris, choisissant de défiler avec le Parti communiste. 1er mai 1968, vous connaissez la suite...

Aujourd'hui cette journée du 1er Mai chômée et payée s'est répendue dans de nombreux pays du monde, soit comme une reconaissance de la nation au travail des prolétaires dans les pays communistes (comme la Chine) soit comme un gage de bonne volonté des puissances capitalistes concernant l'exploitation de la classe ouvrière. Même un pays vraiment particulier comme l'Iran reconait cette journée depuis 2015 et laisse les travailleurs libre de se réunir ce jour là. Israel par contre ne reconnait toujours pas cette journée du 1 Mai comme chômé...

Il est intéressant de connaitre les grandes dates de l'histoire russe compte tenu de l'actualité actuelle en Ukraine. Qui est qui ? Qui a envahi qui ? On entend tout et son contraire...

En 850 il n'y a rien de vraiment construit sur les actuelles terres de la Russie ou de l'Ukraine. C'est des terres sauvages avec des tribus slaves qui ne sont pas parvenues à contruire la moindre structure politique dépassant le clan ou le village. C'est à ce moment que des aventuriers venus du nord débarquent. Ils arrivent principalement de Suède et du Danemark. Quand ils naviguent sur la mer du Nord, on les appelle les Vikings. Quand ils partent explorer les fleuves de l'actuelle territoire russe, on les appelle Varègues. Remontant les fleuves puis les rivières, n'hésitant pas à porter leurs bateaux entre deux fleuves, les varègues finissent par tomber sur le Dniepr (fleuve principal de l'actuelle Ukraine) qui leur permet d'établir une route commerciale entre leurs terres du Nord et la mer noire permettant des échanges fructueux avec Constantinople, la capitale de l'Empire Bizantin.

Rapidement des colons varègues se sédentarisent à divers points du chemin, fondant des comptoirs commerciaux comme Novgorod au nord, Smolensk au centre ou Kiev au sud. Donc premeir point important à mémoriser, les premières villes de la futur Russie et de la future Ukraine ont été fondées par les mêmes gens et pas par des peuples différents ! L'ensemble de ces comptoirs forment alors la Rus' de Kiev. Le premier conflit important sera avec leur voisin du Sud Est, les Khazar qui controlent la route de la Volga (962).

En 982, une guerre fraticide oppose les trois frères héritiers de la Rus' de Kiev. Au final le vainqueur est Vladimir (déjà...) le Prince de Novgorod qui devient le nouveau Grand Prince de la Rus' de Kiev. En 988 l'Empire Bizantin en proie à une insurection demande de l'aide à Vladimir qui lui envoie 6000 guerriers (d'où les traces runiques dans certains batiments d'Istanbul). En échange Vladimir demande la main de la soeur de l'Empereur et cela est rendu possible par sa conversion au Christianisme qui devient la religion officielle de la Rus' de Kiev sous l'autorité du patriarche de Constantinople.

En 1054, c'est le grand schisme entre église catholique romaine et église orthodoxe de Constantinople. Ceci conduit à une opposition entre Slaves de la Rus de Kiev qui sont à présent orthodoxes et Slaves polonais qui eux sont Catholiques. C'est ici que prend naissance l'antagonisme durable entre polonais et russes.

En 1237, alors que la menace semble être à l'Ouest avec les avancées catholiques en terres baltes (Etat Teutonique), va déferler depuis l'Est une grande armée mongole essentiellement composée de Tatars. Ils sèment le chaos dans tous l'Est et le Sud de la Rus de Kiev, ne laissant tranquille que la zone Nord (Novgorod) avant de continuer leur chemin en Pologne et en Hongrie. Les principautées Rus, Nord compris, se retrouvent soumise à la Horde d'Or et doivent payer un tribus.

Situé au coeur du territoire et relativement à l'abris des conflit, la jeune principauté de Moscovie va alors gagner en puissance assez rapidement attirant beaucoup de notables au point qu'en 1325 Moscou devient la nouvelle capitale de ce qu'on commence à appeler la Russie alors que les paiens de Lithuianie ont petit à petit conquis tous le sud de l'ancienne Rus de Kiev (Actuelle Ukraine). Le Roi de Lithanie est devenu Catholique pour permettre un mariage avec une noble polonaise mais son peuple est majoritairement orthodoxe. Dès lors devant ce danger d'extension des catholiques à l'Ouest, la Moscovie va englober une à une toute les autres principautées situées au centre et au nord de l'ancienne Rus de Kiev et, à la chute de Byzance qui tombe sous le pouvoir Ottoman, Moscou se déclare nouvelle Capitale de la foie orthodoxe.

En 1547, Ivan IV (Surnommé plus tard "le Terrible" va renforcer l'union des terres et se faire sacrer tout premier Tsar de Russie. Le mot Tsar provient du latin Caesar. Ivan IV va plus que doubler le territoire russe reprenant beaucoup de terre dans le sud jusqu'à la mer noire et beaucoup de terre au Nord et à l'Est. A partir de 1565, de plus en plus paranoiaque, Il met en place un régime de terreur.

A la mort d'Ivan le terrible c'est son fils qui devient Tsar mais c'est un simple d'esprit et très vite c'est en réalité son conseiller Boris Godounov qui va règner mais il connait de gros soucis de famine qui vont conduire à des années très troubles avec des imposteurs se prétendant fils du Tsar décédé. Il y aura même un Prince Polonais qui sera un temps Tsar (1610), Moscou finira brulé (1612), c'est le chaos.

Les Boyards (riches propriétaires russes) se réunissent alors et choisissent l'un d'entre eux pour devenir Tsar et mettre fin au chaos de manière coordonnée. Ce Boyard qui devient Tsar s'appelle Michel Romanov et ses enfants seront Tsars jusqu'à la révolution bolchévique de 1917...

Ce court résumé permet donc de conclure qu'il n'y a pas à proprement parlé d'Ukraine en tant que Nation historique. L'Ukraine est une création des communistes en tant que province de l'URSS et rien d'autre. Elle n'a pas d'existance ethnique et c'est ce qui explique qu'elle est à ce point coupée en deux avec à l'Est du Dniepr une Ukraine très majoritairement pro Russe et à l'Ouest une Ukraine agricole devenue viscéralement anti Russe suite aux famines organisées par Staline et connues sous le nom de Holodomor.

Un des évènements les plus célèbres de l'histoire boursière est sans conteste de krash de 1929... Mais que s'est-il donc passé ?

La période suivant la première guerre mondiale est extrèmement prospère pour les USA qui produisent presque la moitié des biens de consommation mondiaux ! L'argent afflue dans les caisses et le PIB fait un bond de +42% entre 1920 et 1929. Ceci conduit les investisseurs boursiers à gagner de très fortes sommes, bientôt imités par l'américain moyen (On dit souvent que "tous les américains spéculaient" mais c'est totalement faux, c'est la classe moyenne qui s'est lancée dans l'aventure). Des téléscripteurs permettant de suivre les cours se trouvent partout, dans les cafés, dans les salons de coiffure.

Rapidement il devient clair pour les moins riches que le bénéfice est proportionnel aux mises. Le système parrait tellement sur et rentable que beaucoup empruntent alors pour pouvoir investir plus. Beaucoup de monde a l'impression que les cours ne peuvent globalement pas baisser. Aucune loi ne limite alors les effets de levier et de nombreux courtiers proposent des investissements qui iront jusqu'à un levier de 10 (Investissement avec 10% de cash et 90% d'argent emprunté qui sera remboursé avec les bénéfices de l'opération). En 1929, 45% de l'argent emprunté aux USA sert à acheter des actions. C'est le facteur principal qui va conduire au krash de 1929, ce qu'on appelle de nos jours une bulle spéculative.

Il y a pourtant eu des signes avant coureurs. Dans les semaines avant le krash, le marché qui était à la hausse depuis 52 semaines s'est stabilisé puis a baissé d'environ 10%. Ce phénomène se passe parrallèlement à un ralentissement des ventes de voiture, de la production d'acier et de l'achat de maison. Mais les traders, désireux que le business continue, rassurent tout le monde et le marché atteint durant l'été de nouveaux sommets, ce qui est donc à ce moment là totalement détaché de la réalité économique. C'est d'ailleurs le moment où certains gros investisseurs comme Joseph Kennedy vont se retirer discrètement, réalisant des bénéfices colossaux.

Le Jeudi 24 octobre 1929, les journaux du matin font dans le sensationel pour leur Une. La veille, mercredi, plusieurs grosses ventes d'actions ont fait baisser le Dow Jones de 4.6%. Rien d'extraordinaire en soit mais les journeaux parlent d'un "effondrement" du marché suite à la "liquidation massive" de porte-feuilles. Des titres spectaculaires dont personne n'a sur le moment vraiment mesuré la portée ! Mais le jeudi matin, dès l'ouverture du marché, de nombreux actionnaires veulent vendre et il y a très peu d'acheteurs, ce qui provoque une baisse spectaculaire de 11%. Le volume de transaction du jeudi matin est au triple de la normale. A midi le Dow Jones est à -22,6%. C'est la panique, les autorités bancaires décident de fermer la bourse. Une réunion a lieu chez J.P. Morgan et on fait acheter de gros lot d'actions pour remonter artificiellement les cours avant de rouvrir une heure et demi plus tard. L'opération semble tout d'abord bien fonctionner car à la cloture, la bourse n'est plus en replie que de 2,1%. Cette manoeuvre permet même un Vendredi stable mais durant le week end, l'information concernant l'opération circule et surtout, de nombreux petits courtiers veulent se couvrir en mettant la pression sur leurs clients pour qu'ils règlent leur dettes. Du coup, le lundi matin, de nombreux investisseurs paniqués à l'idée, réelle, que la stabilisation serait factice et que tout risque de s'effondrer ou pris à la gorge par leur courtier qui menace de brader tout leur portefeuille tentent de vendre tout ce qu'ils peuvent. De fausses rumeurs parlant d'investisseurs sautant des buildings (ça arrivera réellement la semaine suivante...) alimenta la panique tout comme la saturation complète du réseau téléphonique empechant une bonne circulation de l'information. Ce Lundi resta dans l'histoire sous le nom de "Lundi noir", la bourse perd 13%. Le mardi ça n'est pas mieux, la dégringolade continue avec -12%. Dès lors, certaines banques reconnaissent des difficultés à couvrir les opérations engagées et ceux qui ont de l'argent en banque se précipitent pour retirer leurs avoir, ce qui va conduire 9000 banques à la faillite. Beaucoup de gens perdent tout en quelques jours...

Les conséquence du krash vont se faire sentir sur une dizaine d'année, aux USA bien sur mais aussi dans le monde entier car toutes les bourses ont été impactées. 25% des travailleurs, la plupart qui n'ont jamais joué en bourse, perdent leur emploi car les gens qui avaient emprunté pour acheter des actions sont ruinés et ne peuvent plus acheter quoi que ce soit. Les salaires chutèrent de 42%. 100 000 entreprises feront faillites. Le commerce mondial baissa de 65% ! Le Dow Jones continua a baisser jusqu'à ne plus représenter que 10% de sa valeur à l'été 1929 ! Il lui faudra 25 ans pour revenir au niveau de l'été 1929.

En 1933, Roosevelt arrive à la tête du pays et prend deux mesures immédiates, la fin de la prohibition et des règles de controle pour le milieu bancaire qui n'est plus en mesure de s'y opposer. Il met aussi en place des sécurités concernant les placements des particuliers. C'est le début d'une difficile période connue sous le nom de Grande Dépression car les gens avaient perdu toute confiance dans le système bancaire et boursier, voir dans certains pays, dans le système capitaliste démocratique. Il faudra attendre une seconde guerre mondiale pour relancer réellement la machine économique...

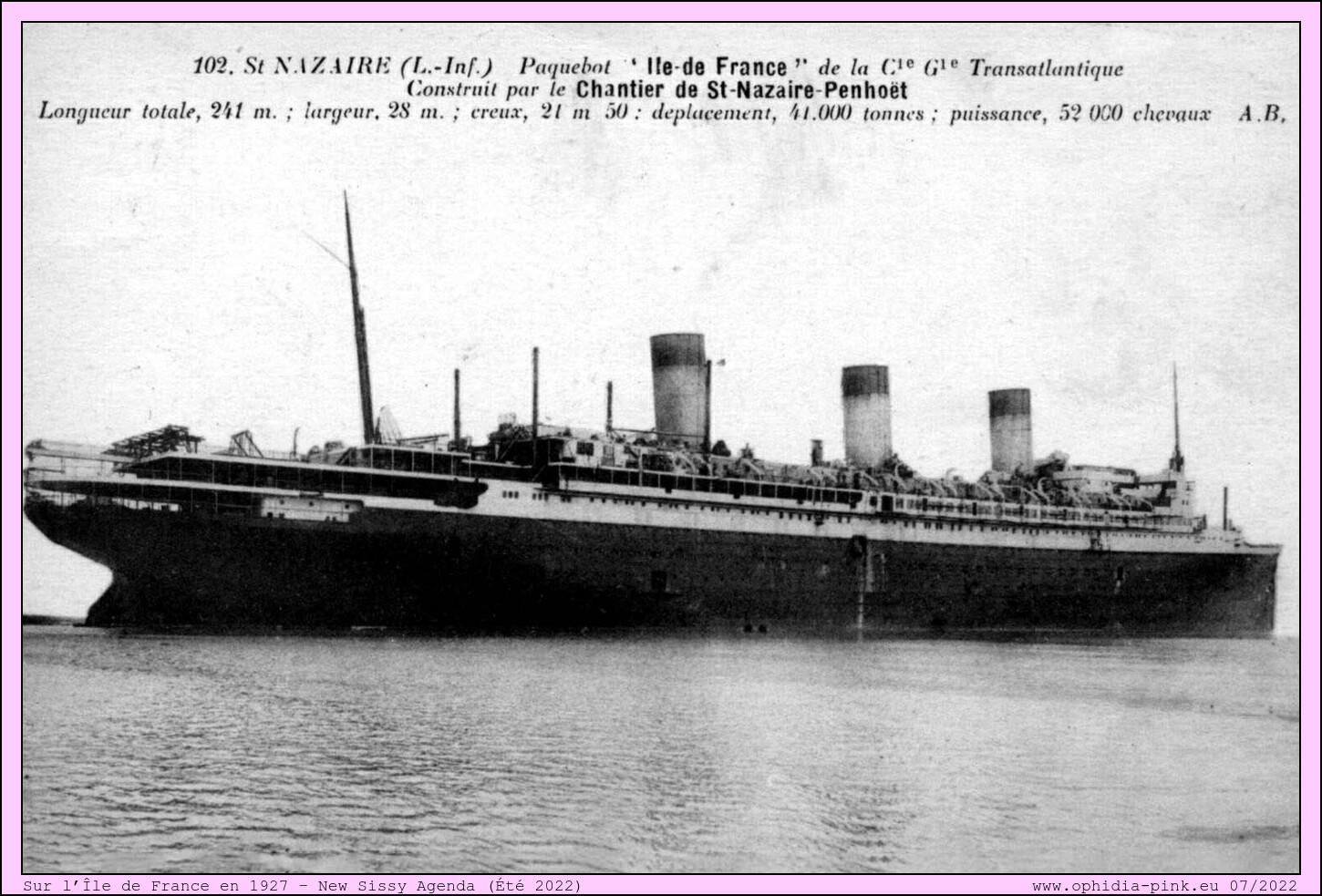

Dans l'entre-deux guerres, les paquebots comme «Ile-de-France» représentent la quintessence de l’art de vivre sur l'océan. Des palaces flottants conçus comme des théâtres, pour se montrer et être vus, flirter et danser au rythme du jazz. Départ imminent !

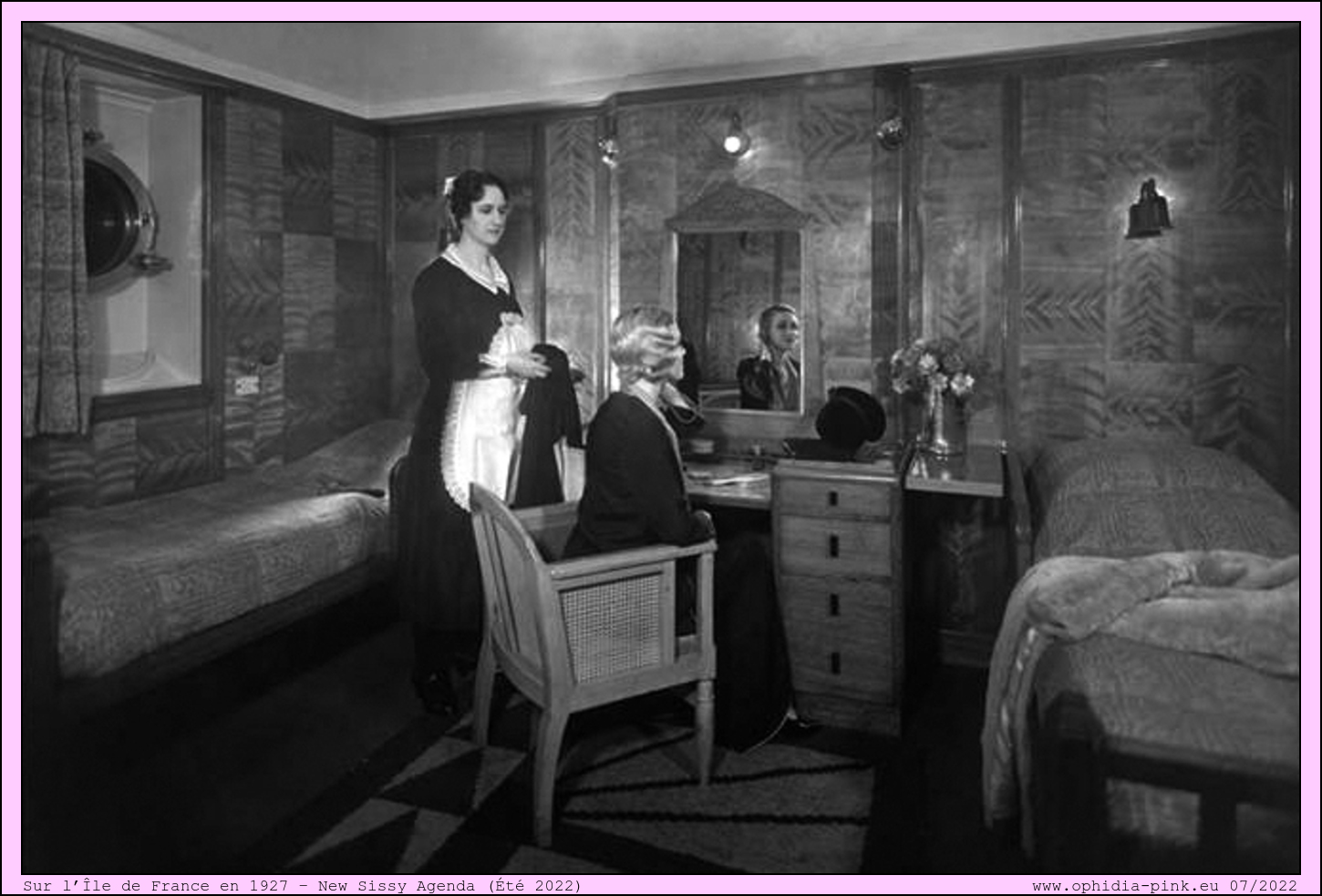

Imaginez... Vous embarquez en première classe sur un transatlantique de l’entre-deux-guerres, avec vos dix malles. Votre journée se déroule selon le même rituel, pendant les quatre jours de voyage : au réveil, après une mise en beauté par votre femme de chambre, vous sonnez le steward, qui vous amène la vaste carte des petits déjeuners.

Vous croquez dans une brioche cuite pendant la nuit dans la boulangerie du navire, en lisant le journal imprimé à bord, pour prendre connaissance des nouvelles de la terre, du cours de la bourse. Heureusement, tout cela est loin. En mer, on est «affranchi de tout ce qui, hier, vous empoisonnait et vous opprimait», se réjouit un journaliste de l’hebdomadaire L’Illustration, le 25 septembre 1926.

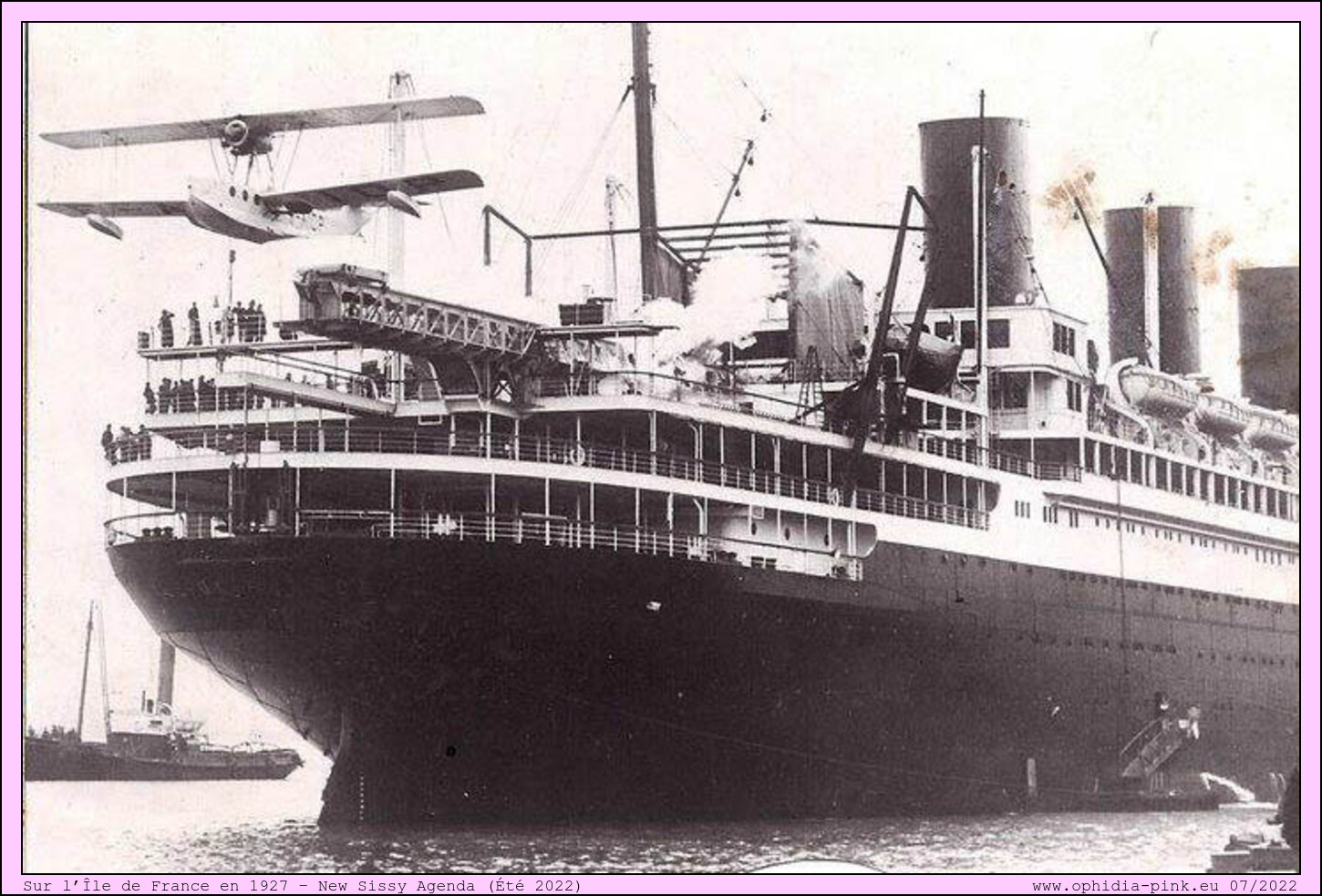

Ceci dit un service de courrier est assuré via un hydravion postal embarqué sur le paquebot. Certaines affaires urgentes n'attendent pas !

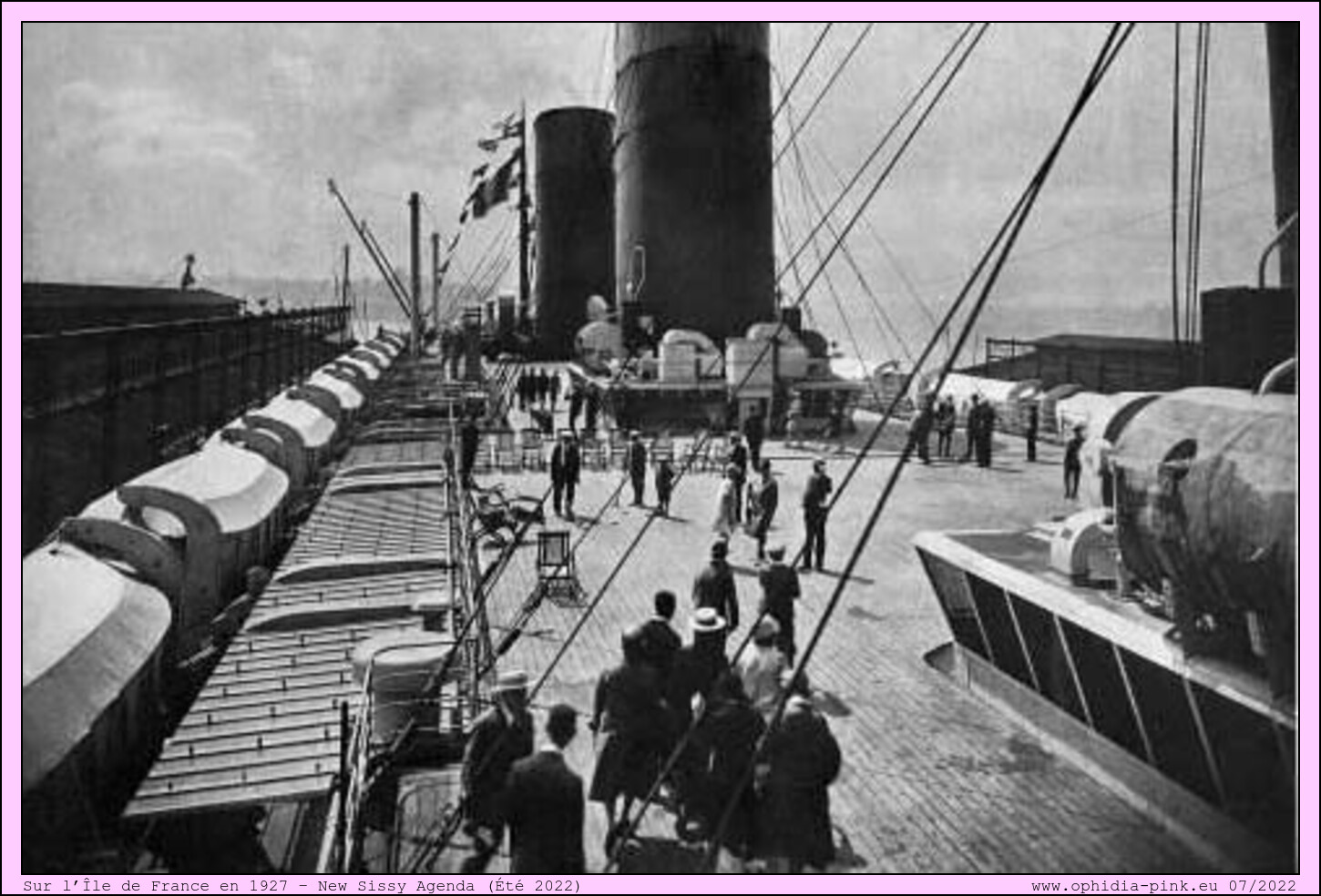

Il est 9h, c’est le moment d’une promenade sur le pont supérieur, qui ressemble au solarium d’un sanatorium suisse. On s'y promène, on y fait des rencontres, on peut aussi y lire, couché dans des transats.

On s’observe, on flirte. «On flirte énormément en croisière. L’ambiance favorise les approches, les contacts, les dérobades, les insistances, toute la gamme du jeu. La jeunesse flirte à fond», explique encore le reporter de L’Illustration. Même si on se doit de respecter les apparences, les règles de sa classe et de son rang, on se sent libre. «Comme si l’air du large était vraiment aphrodisiaque, des intrigues se nouent, des passions s’allument qui s’éteindront souvent comme un simple feu de paille la traversée finie», témoigne le commissaire de bord A. de Nieuwenhove dans ses Mémoires.

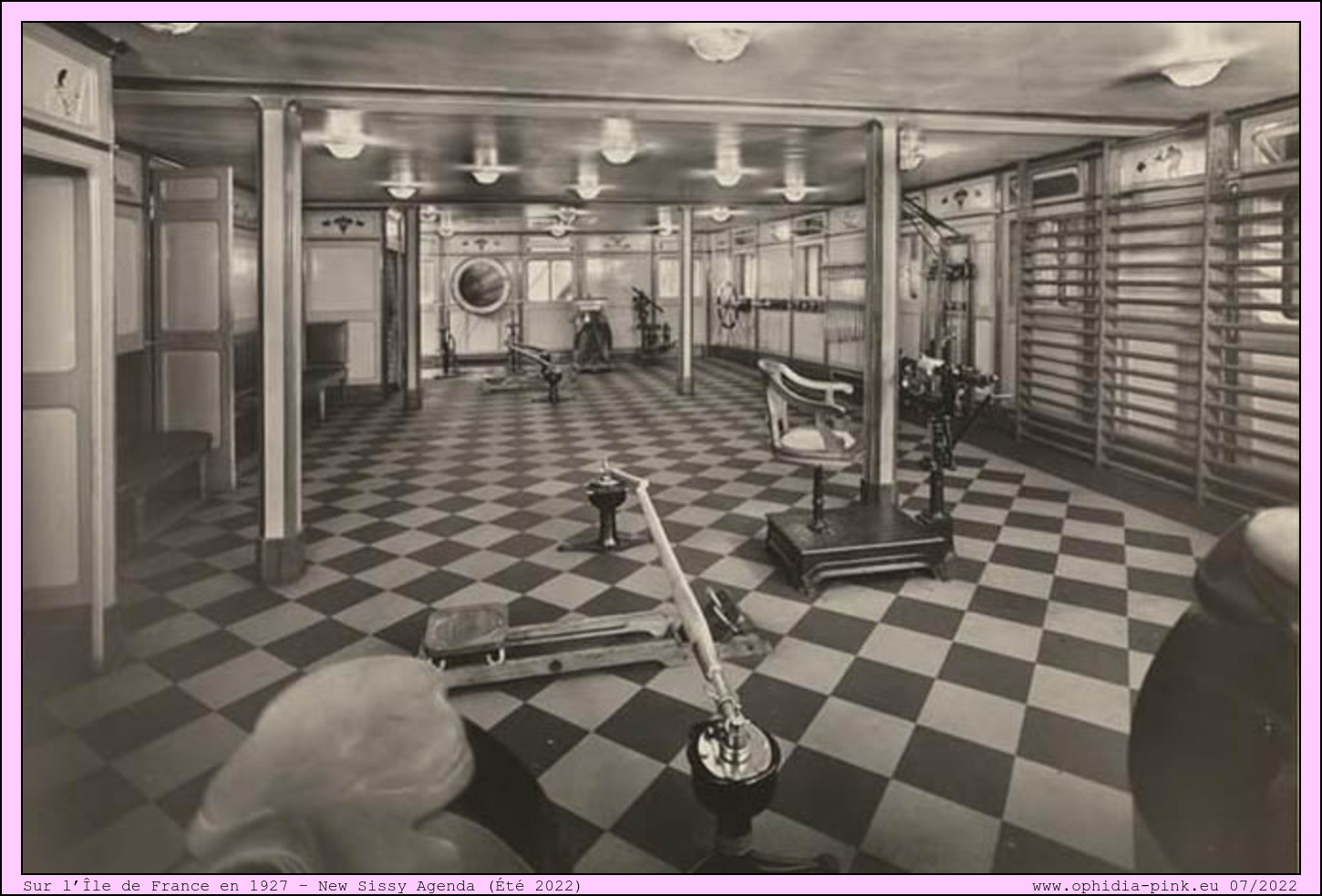

Toujours en matinée, les sportifs s’adonnent à la «mécanothérapie», enchaînant «bicyclette, punching-ball, chameau, et cheval», autant d’engins sportifs, dans le gymnase de bord.

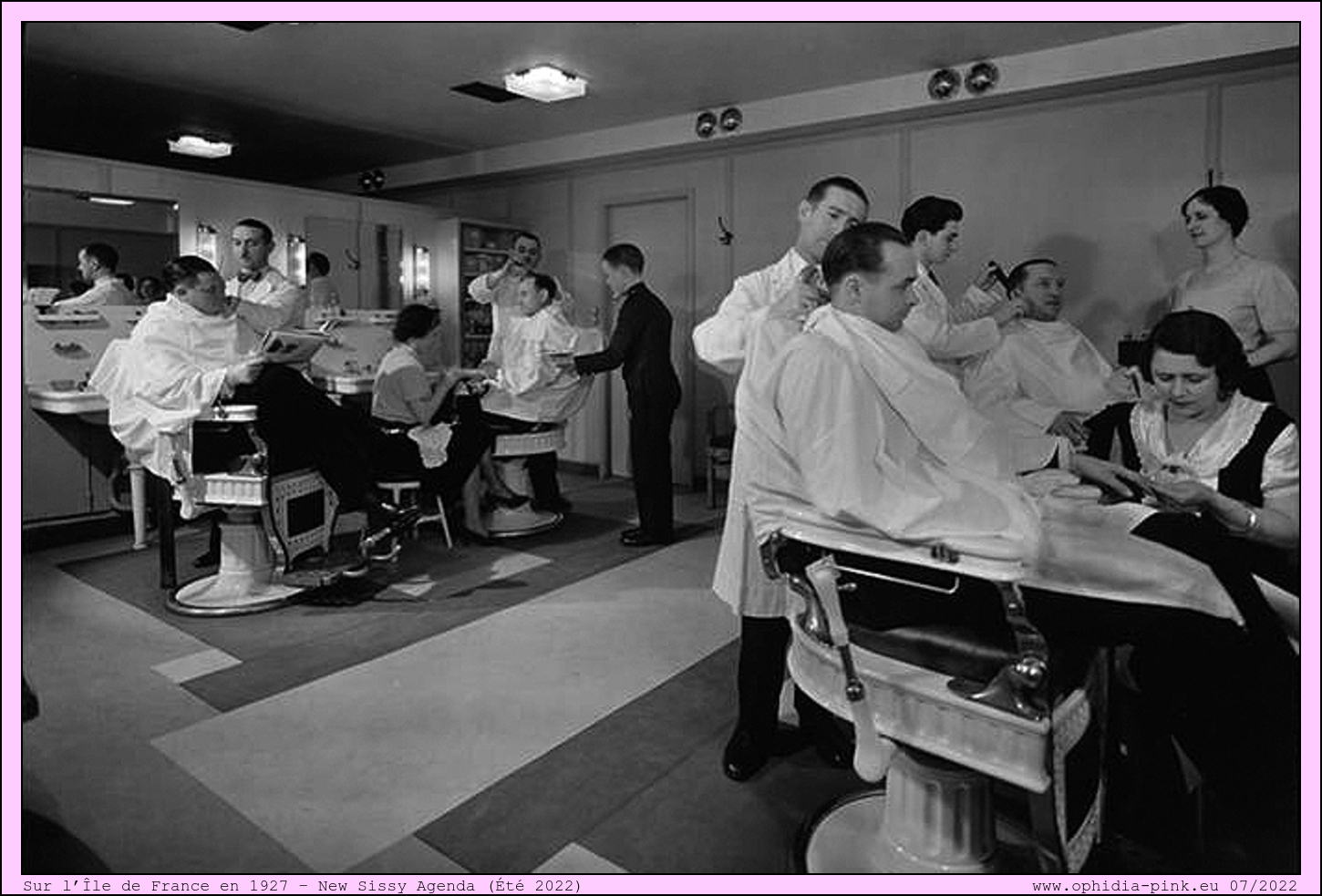

Autre option, profiter des nombreux services offerts aux passagers de première classe...

A onze heures, un consommé chaud est servi. On mange tout le temps sur un paquebot, surtout sur ceux de la Compagnie générale transatlantique française. Même les chiens ont leur menu, avec cinq plats au choix !

Suivent le déjeuner, puis le café pris dans un grand salon, peut-être suivi d'un un film projeté dans la salle de théatre.

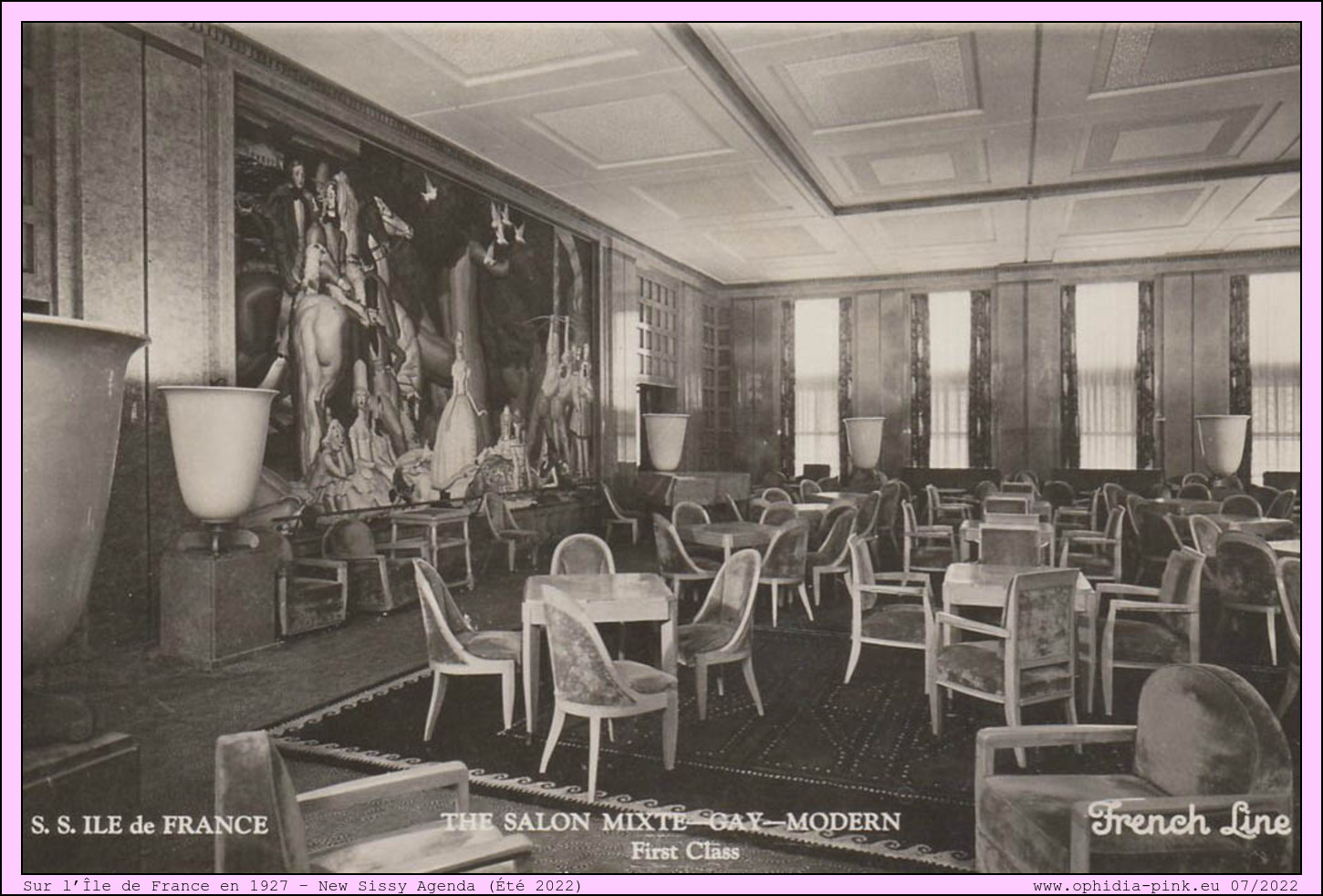

En fin d'après midi c’est le thé au salon mixte, et il faut se préparer sans tarder pour l’incroyable dîner, le rendez-vous mondain phare de la journée.

Les passagers empruntent la théâtrale «grande descente», un spectaculaire escalier, pour rejoindre une salle à manger forcément monumentale. Un paquebot est un temple où l’on change de toilette pour chaque occasion, le défilé de mode est permanent.

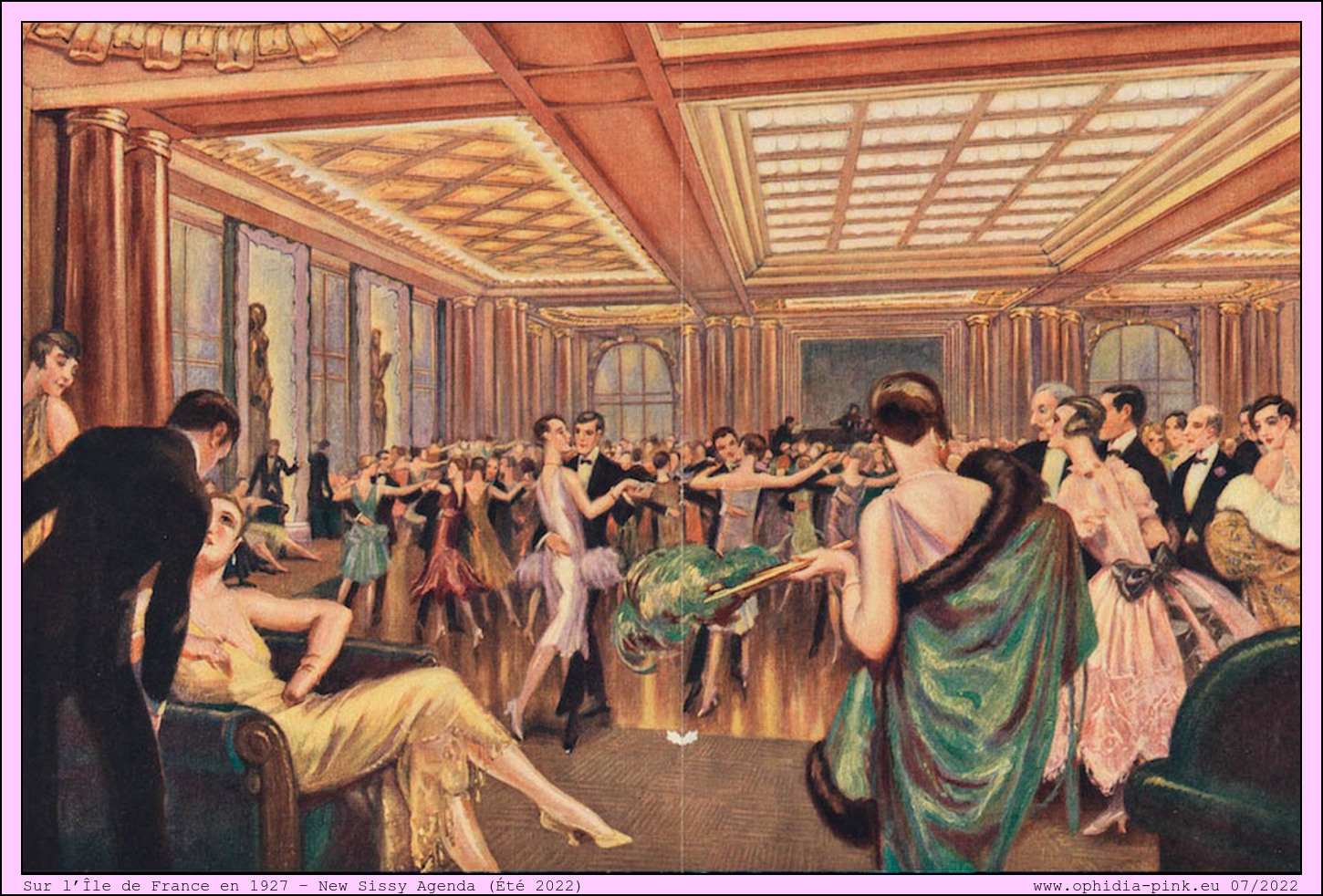

Le repas se clôt par les discussions du fumoir, autour de cigares. Les femmes ne seront que tardivement acceptées dans ces lieux dignes d’un «club» masculin. Jusqu’au milieu des années 1920, elles doivent se contenter d’une studieuse «salle de correspondance». Mais les choses évoluent, et même la piscine intérieure du navire devient mixte. Puis c’est l’heure d’un charleston endiablé, au rythme d’un jazz-band.

Dans l’entre-deux-guerres, avec l’Art déco, les plus belles réussites du «style paquebot» voient le jour. C’est l’âge d’or. Les géants des mers ont alors pour nom le Rex italien, le Bremen allemand, le Queen Mary britannique… À partir des années 1950, la prédominance des paquebots a commencé à décliner lorsque de gros avions à réaction ont commencé à transporter des passagers à travers l'océan en moins de temps. La vitesse de traversée de l'océan est donc devenue plus importante que le style de la traversée. Dans les années 1970, les avions supersoniques Concorde pouvaient relier Paris à New York en moins de 4 heures, et un seul paquebot, le Queen Elizabeth 2, restait sur la route transatlantique pour ceux qui préféraient le style de voyage plus lent.

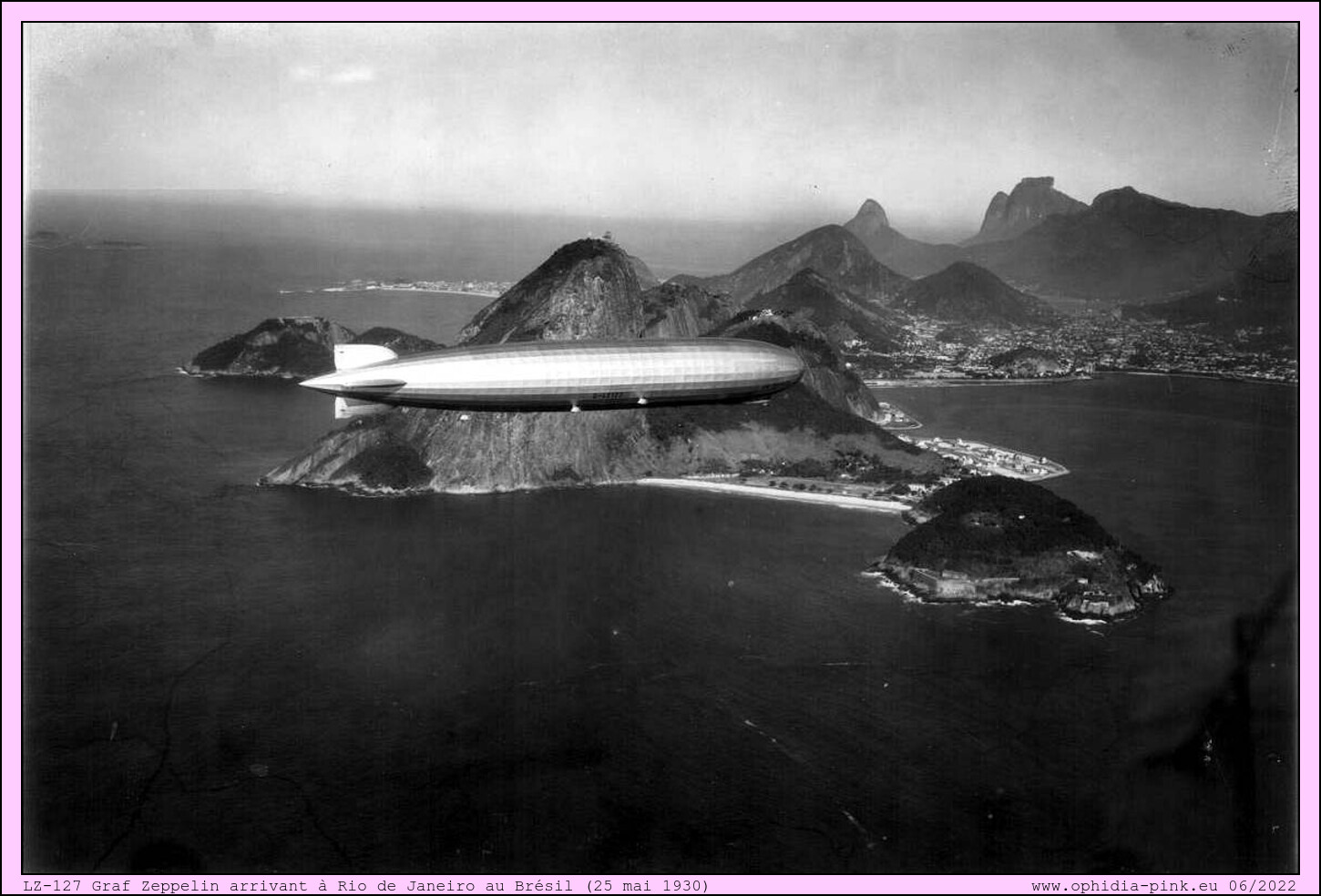

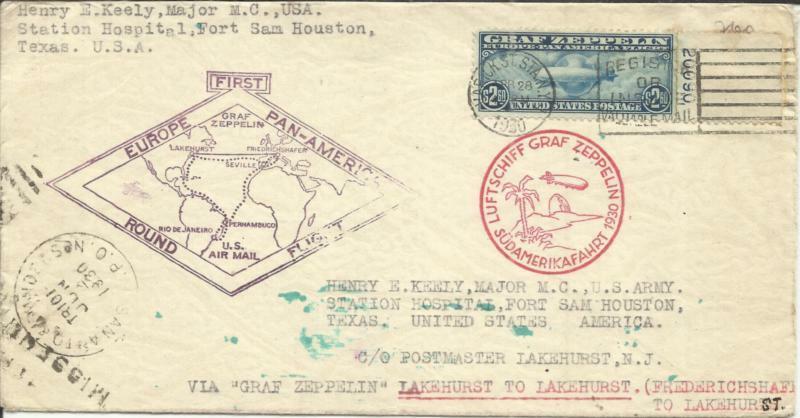

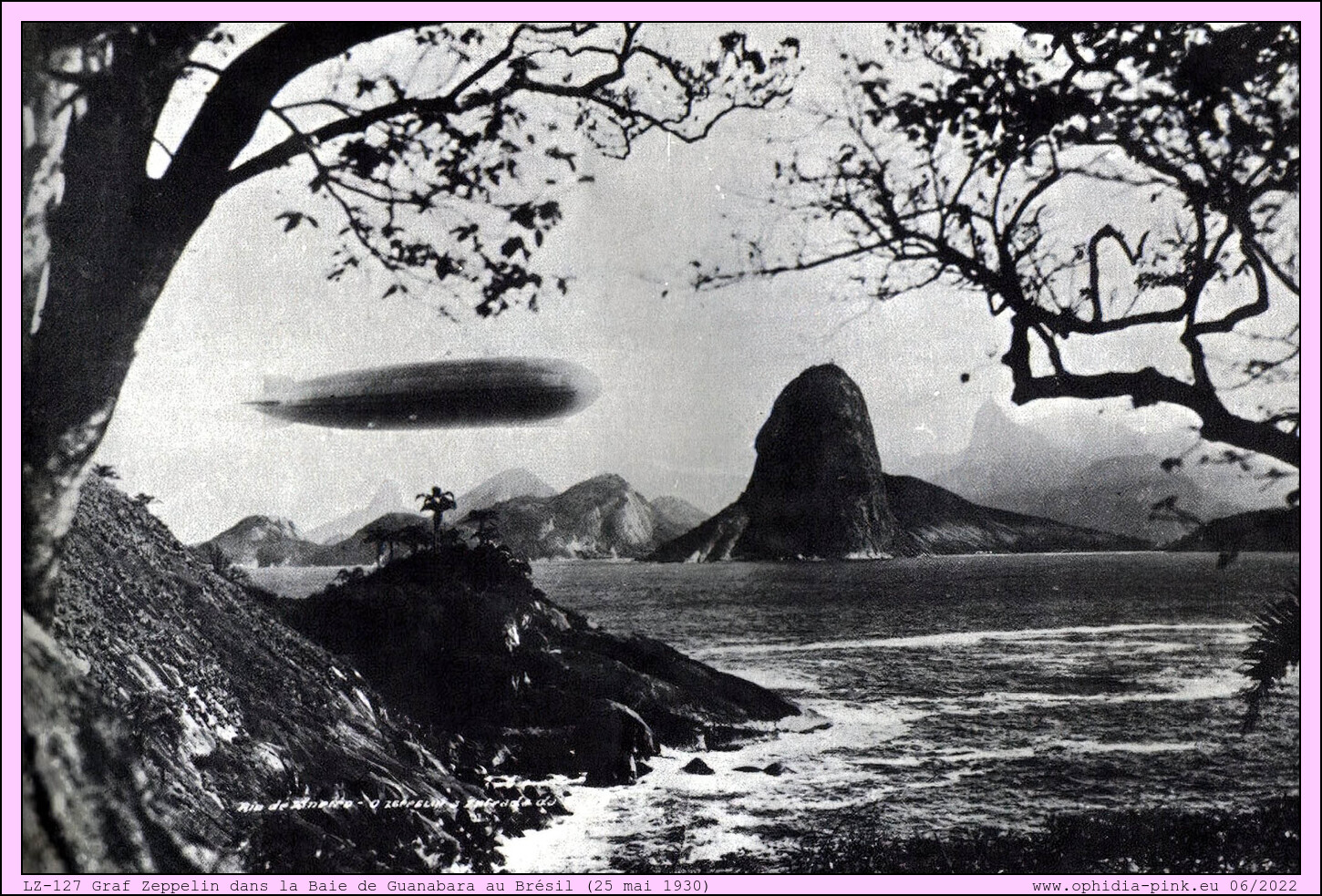

Le 18 mai 1930, le LZ-127 Graf Zeppelin, entré en service le 18 Septembre 1928, quitte son port d'attache de Friedrichshafen (Allemagne), sur le lac de Constance, en direction de l'Amérique du Sud avec 38 personnes à bord. A Seville, le cousin du Roi d'Espagne, l'Infant Alfonso, se joint au voyage. Le 20 mai à 9h30 du matin, une cérémonie se déroule à bord pour célébrer le tout premier passage de l'équateur par un engin volant. Le dirigeable atteint Recife au Brésil le 22 mai où un mat et une station de ravitaillement ont été installé par l'armée. 300 soldats assurent l'escale puis le Graf Zeppelin reprend l'air en direction de Rio qu'il atteint en avance sur l'horaire. Les passager bénéficient alors d'un long moment de survol de la ville et de ses environs à diverses altitudes. Après une rapide escale de deux heures au sol où le personnel doit tenir le dirigeable car aucun mat d'accroche n'a été prévu, le navire reprend l'air pour Recife puis se rendra à Lakehurs (USA) avant de rentrer en Allemagne. Le vol Europe-Pan America fut largement financé par l'émission de timbres spéciaux en Espagne, au Brésil et aux USA destiné au courrier postal transporté pour la première fois sur de telles distance par la voie des airs.

Construit à l'origine comme un dirigeable expérimental, le LZ 127 a été si fiable qu'il fut bientôt utilisé pour des voyages spectaculaires qui l'ont rendu célèbre, y compris le tour du monde et la traversée de l'Arctique, véritables bande-annonces publicitaires pour les premiers vols transatlantiques réguliers.

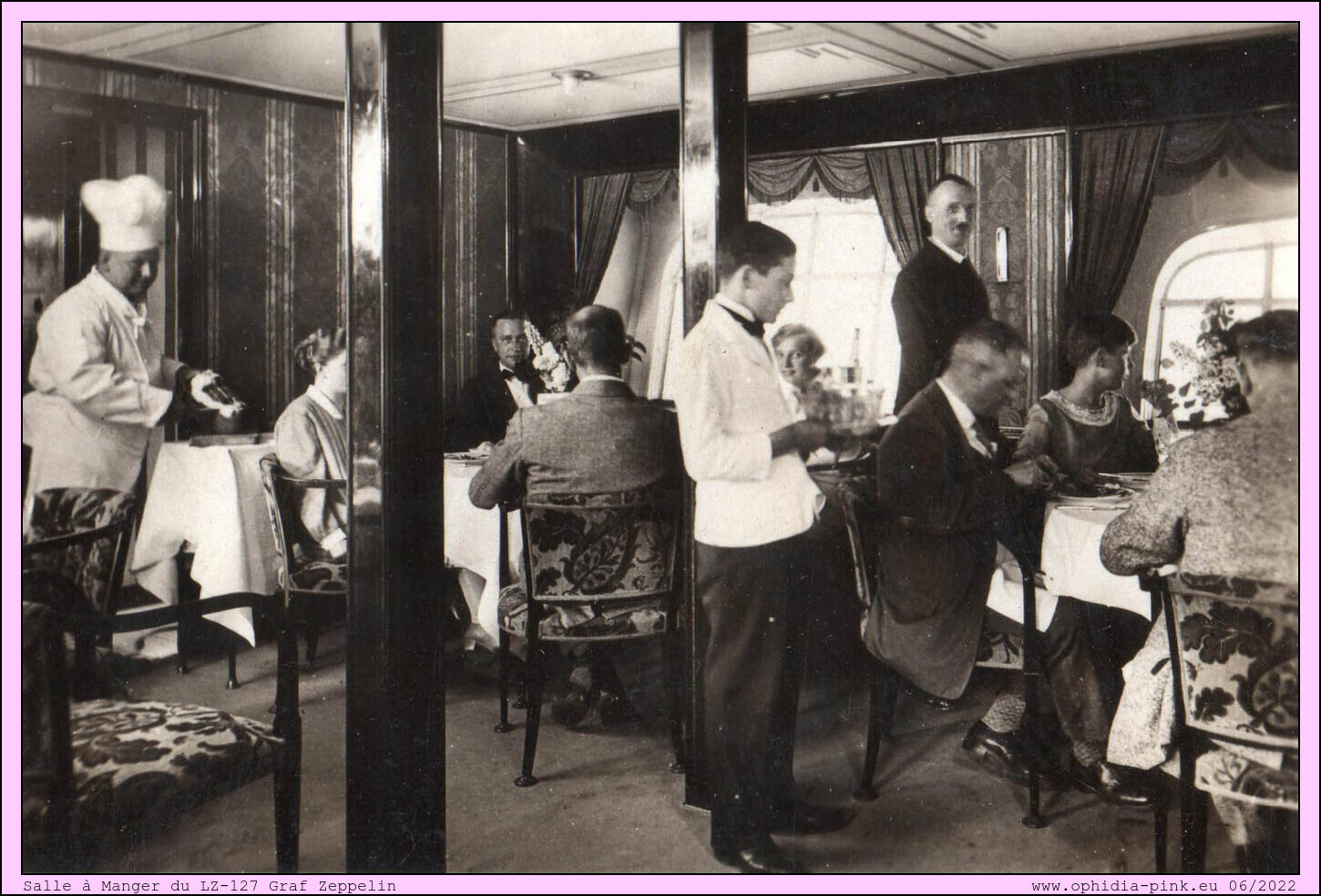

Le LZ-127 est long de 236 mètres. Sa nacelle où se trouve à la fois les commandes et les espaces des passagers mesure 30 mètres de longueur et dans le point de largeur maximale, 6 mètres. Il y a à l'arrière de la nacelle 4 cabines pour 2 personnes et une cabine "suite" pour 4 personnes de chaque côté, chacune avec une fenêtre. A la suite des cabines on trouve deux salles de bains passagers, l'un pour les hommes et une pour les femmes, avec de l'eau chaude. Si le personnel devant rester à la disposition des passagers séjournait à l'avant de la nacelle, le reste de l'équipage avait les logements à l'intérieur du dirigeable, le long de la passerelle inférieure, dans une position centrale intermédiaire entre les moteurs et l'arrière du moteur.

De 1932 à 1937 le LZ-127 Graf Zeppelin assurera 136 liaisons entre l'Allemagne et l'Amérique du Sud (beaucoup d'Allemands résidaient au Brésil et en Argentine). Quand arrive la catastrophe du Hindenburg, le 6 mai 1937, la preuve est faite qu'on ne peux pas continuer à voler avec de l'hydrogène. Le Hindenburg avait d'ailleur été conçu au départ pour voler avec de l'Hélium mais les USA, principaux producteurs, soucieux de l'avance allemande en matère d'aéronautique, avaient décrété un embargo. Le LZ 127 fut donc remisé à terre dès son retour du Brésil le 8 mai 1937. il aura transporté 12 000 passagers payants sans le moindre accident.

Le LZ-127 Graf Zeppelin détient encore deux records du monde FAI : la plus longue distance parcourue d'une traite par un dirigeable avec 6384.50 km et le plus long un vol avec 71 heures.

L'année n'a pas toujours commencé le 1er janvier en France, c'est même relativement récent dans l'Histoire. Les scribes sumériens sont les premiers à avoir inventé un calendrier, de type lunaire. La durée moyenne d'un mois doit s'approcher de celle d'une lunaison : 29,5305882 jours. Ceci donna une année de 295 jours, 5 mois de 29 jours et 5 mois de 30, chacun de ces mois commençant le soir de l’apparition dans le ciel du nouveau croissant lunaire. Ils durent ensuite ajouter par moment des jours et des mois pour que le calendrier conserve une correspondance avec les saisons de l'année.

A l'époque des Romains,le calendrier est pareillement basé sur les cycles lunaires. Le premier calendrier romain, introduit vers le VIIe siècle av.J.-C., séparait en dix mois une année de 304 jours (six mois de 30 jours et 4 mois de 31 jours) qui commençait par mars. Les mois de janvier et de février furent ajoutés plus tard. C'est la raison pour laquelle Septembre, Octobre, Novembre et Décembre ne sont pas les 7ème, 8ème, 9ème et 10ème mois de l'année contrairement à ce que semble indiquer leurs noms (Mais ils l'étaient bien quand l'années commençait le 1er Mars).

Le mois romain commence par les calendes, le jour de la Nouvelle lune. Le mot « calendrier » provient du latin calendarium (« livre de compte ») qui lui-même dérive de calendae (« calendes »). «Renvoyer aux calendes grecques» (Ad kalendas graecas) signifie « repousser indéfiniment la réalisation d'une action ». En effet, les Grecs n'ayant jamais eu de calendes, l'expression fait référence à une date inconnue. Les calendes grecques, tout comme la Saint-Glinglin, évoquent de manière ironique une date qui semble fixée mais qui en fin de compte n'aura jamais lieu.

Comme chez les sumeriens, les romains ajoutaient parfois des jours et des mois pour rester coordonné aux saisons mais le calendrier devint désespérément confus lorsque les dirigeants romains à qui revenait la charge de fixer ces jours à ajouter abusèrent de leur autorité pour prolonger leur mandat ou changer la date des élections.

En 46 av.J.-C., Jules César décida, sur les conseils de l'astronome grec Sosigène, d'établir un nouveau calendrier, cette fois basé sur le soleil (Le calendrier égyptien fut le premier calendrier solaire connu. Il était fondé sur une « année vague » de 365 jours qui comportait 12 mois de 30 jours et 5 jours dit épagomènes). Ce nouveau calendrier romain, connu sous le nom de calendrier julien, fixa la durée d'une année normale à 365 jours et celle d'une année bissextile, tous les 4 ans, à 366 jours. César ramena également le début de l'année au 1er janvier au lieu du 1er mars. Les Romains dédièrent ce premier jour de l'année à Janus, le Dieu des portes et des commencements. Janus possède deux faces, l’une tournée vers l’avant, l’autre vers l’arrière. Le mois de janvier doit son nom à Janus.

Cette date du premier janvier fut abandonnée avec le développement du christianisme. Sous les rois Mérovingiens c'est le 1er mars qui fut choisi puis Charlemagne fixe le début de l'année au 25 décembre en hommage à la naissance de Jesus. Les rois capétiens fixent à leur tout la date du début d'année à Paques. Du point de vue chrétien, c’était assez logique, puisque c’est la date de la résurrection du Christ, mais d’un point de vue administratif, c’était diablement compliqué puisque la fête de Pâques est mobile (elle peut tomber entre le 22 mars et le 25 avril) ce qui impliquait des années n'ayant pas toutes le même nombre de jour !

C'est en 1544 que l'Empereur Charles Quint, dirigeant du Saint-Empire et de l'Espagne, décide de remettre de l'ordre dans le calendrier en déterminant une date fixe pour la nouvelle année. Etant aussi Roi de Naples et des Romains, il décide en hommage à César de reprendre la date du premier janvier. La France ne tarde pas à suivre le mouvement, en 1564, avec l'Édit de Roussillon signé par Charles IX.

L'année de 365,25 jours du calendrier julien était une bonne approximation, mais légèrement excédentaire de 3 jours tous les 4 siècles. En 325, lors du concile de Nicée qui établit la date de Pâques en fonction de l'équinoxe de printemps, celle-ci avait lieu le 21 mars. Au 16ème siècle, ce décalage atteignait une dizaine de jours. L'astronome Luigi Lilio conçut alors un projet de réforme du calendrier en supprimant 10 jours et en corrigeant le système des années bisextiles (en supprimant toutes les années bissextiles séculaires, à l'exception de celles dont le millésime était divisible par 400. Ainsi, 1600 restait une année bissextile, mais 1700 et 1800 furent des années normales). Le calendrier Grégorien fut promulgué en 1582 par le pape Grégoire XIII, ce qui lui donna son nom de calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, qui fixe lui aussi le début de l'année au 1er janvier, fut ensuite lentement étendu à toute l'Europe. De nos jours, il est utilisé dans la plus grande partie du monde occidental, ainsi que dans certains pays asiatiques.

De 1792 à 1806, en France, l'éphémère calendrier républicain abolit le 1er janvier et fait débuter l'année à l'équinoxe d'automne. Le calendrier républicain fut aboli par Napoléon le 1er janvier 1806.

Le 1er Janvier a été déclaré jour férié en le 23 mars 1810 par arrêté du conseil d'Etat, pour consacrer une pratique plus populaire que religieuse.